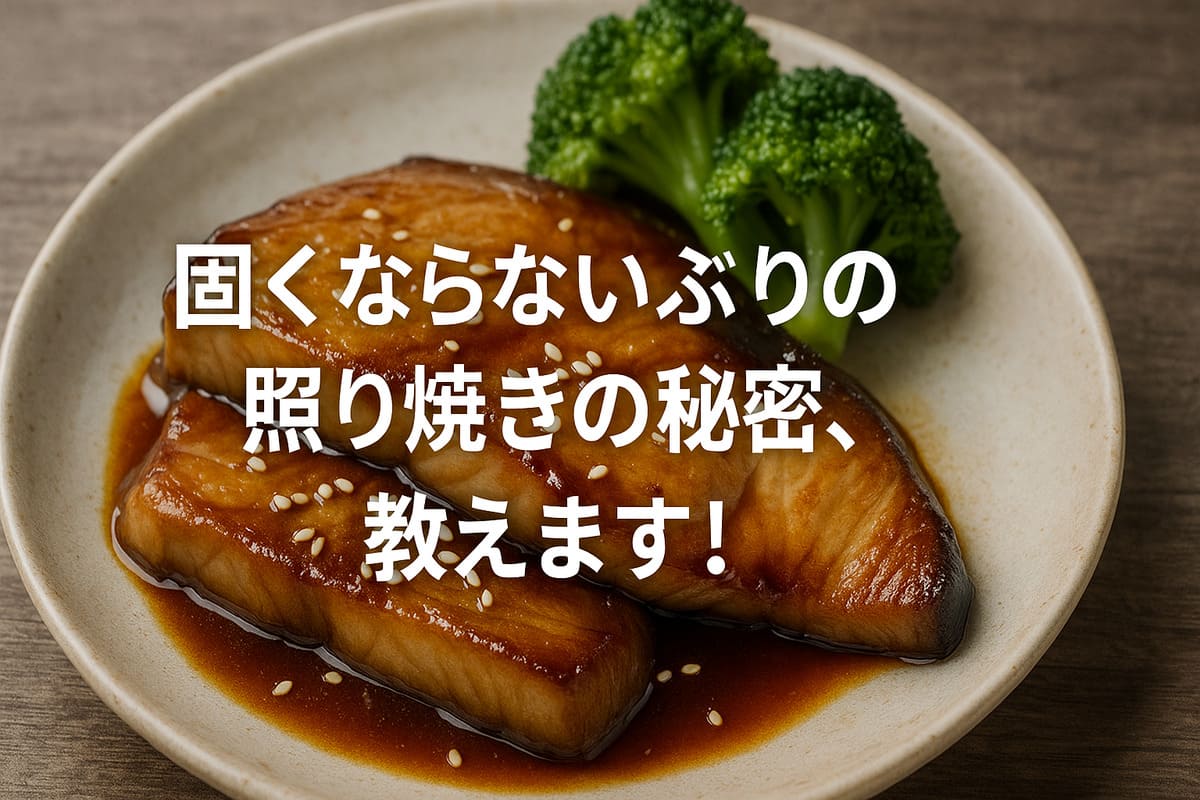

ふっくらジューシー、そして香ばしい—そんな理想のぶりの照り焼きを家庭でも簡単に再現できたら嬉しいですよね。

でも、「焼いたら固くなってしまった」「味はいいのに食感がイマイチ…」そんな悩みを抱える方も少なくありません。

この記事では、ぶりの照り焼きを固くせず、ふっくら美味しく仕上げるためのコツを徹底解説します。基本の調理法から失敗しない保存・再加熱の方法、ご飯に合う付け合わせや、クックパッドで人気のレシピまで網羅。今日からすぐ使える実践的なテクニックが満載です!

固くならないぶりの照り焼きとは?

ぶりの照り焼きの基本

ぶりの照り焼きは、日本の家庭料理の定番で、老若男女問わず親しまれている人気メニューです。

しょうゆ、みりん、砂糖、酒などを使った甘辛いタレが、脂ののったぶりと絶妙に調和し、白ごはんにもお酒にも合う一品として重宝されています。

タレの絡み具合や焼き加減によって、同じレシピでも味や食感に違いが出るため、ちょっとした工夫で大きく仕上がりが変わるのが魅力の一つです。

また、家庭ごとに伝統の味付けや調理方法があるため、奥深い料理とも言えるでしょう。

固くなる原因とは

ぶりの照り焼きが固くなってしまう原因にはいくつかあります。まず代表的なのが、火加減の調整不足による加熱のしすぎです。

魚の身は高温で一気に火を通すと、タンパク質が凝固して水分が抜け、パサついたり固くなったりしてしまいます。

さらに、下処理を怠ることで臭みが残り、長時間加熱して取り除こうとして結果的に食感が損なわれることもあります。

冷蔵庫から出してすぐに焼くのも、表面だけ先に火が通って中が生焼けになりやすいため、常温に少し戻すのもコツの一つです。

正しい下処理と適切な温度管理が、柔らかくふっくらとしたぶり照り焼きを作る上で欠かせません。

天然ぶりの魅力

ぶりには大きく分けて「養殖ぶり」と「天然ぶり」がありますが、天然ぶりには天然ならではの美味しさがあります。

天然ぶりは、海で自然に育つため運動量が多く、引き締まった身とほどよい脂の乗りが特徴です。

これにより、焼いてもべたつかず、さっぱりとした味わいが楽しめます。また、旬の時期には脂が程よく乗り、焼いても固くなりにくいため、照り焼きには最適です。

天然ぶりは価格がやや高めになる傾向がありますが、味の良さや安心感から支持する料理人や家庭も多いです。

風味豊かで上質な天然ぶりを使えば、シンプルな調理でもワンランク上の味を楽しむことができます。

ふっくら仕上げるためのポイント

油の使い方と温度管理

ぶりを焼くときには、サラダ油を少量ひいて中火でじっくり焼くのがコツです。

油はフライパン全体に均一に広がる程度で十分で、油が多すぎると魚の旨味が抜けてしまうことがあります。

いきなり強火で焼いてしまうと、外が焦げてしまうだけでなく、中の身が固くなりジューシーさが失われてしまいます。

皮面から焼くことで、皮がパリッと香ばしくなり、見た目にも美しく仕上がります。

焼いている途中で火加減をこまめに調整し、余熱で火を通すイメージを持つと、ふっくらとした仕上がりになります。

片栗粉の効果

ぶりの表面に薄く片栗粉をまぶすことで、焼いたときにタレがよく絡み、さらに身の水分を逃がさずふっくら仕上がります。

片栗粉には、素材の表面に膜を作って保水効果を高める役割があり、焼くことで衣のような効果も発揮します。

また、タレにとろみがつくことで、魚の表面にしっかりと絡み、照りと味の両方を引き出すことができます。

粉の量は多すぎるとべたつきの原因になるので、茶こしなどで均等に振るとよいでしょう。

黄金比のタレの作り方

照り焼きのタレは、しょうゆ:みりん:酒:砂糖=2:2:2:1が黄金比。

味の濃さはお好みで微調整が可能で、砂糖を黒砂糖やはちみつに変えるとコクが増します。

また、しょうがのしぼり汁やにんにくのすりおろしを少量加えることで風味が豊かになり、食欲をそそる味わいに仕上がります。タレを加えたら焦げつかないよう火を弱めて、スプーンでタレをかけながら煮詰めると、表面に美しい照りが出てプロのような見た目になります。

簡単!ぶりの照り焼きレシピ

材料と必要な道具

- ぶりの切り身:2切れ(脂ののったものがおすすめ)

- しょうゆ:大さじ2

- みりん:大さじ2

- 酒:大さじ2

- 砂糖:大さじ1(好みにより増減可能)

- 片栗粉:適量(茶こしで薄くまぶすとムラなく仕上がる)

- サラダ油:適量

- フライパン、ヘラ、キッチンペーパー、ボウル

フライパンを使った作り方

- ぶりに軽く塩をふって10分ほど置き、臭みを取る。

- キッチンペーパーで水気を丁寧に拭き取る。この工程で余分な水分を除くと、仕上がりがふっくらする。

- ぶりの両面に片栗粉を薄くまぶし、衣をつけるようにすることで、焼いた際にタレがよく絡み、身の水分も閉じ込められる。

- フライパンにサラダ油を熱し、中火で皮面からじっくり焼く。皮がパリッと香ばしくなったら裏返し、両面にしっかり焼き色をつける。

- あらかじめ混ぜておいたタレ(しょうゆ、みりん、酒、砂糖)を加え、焦げないように火を弱めながら、スプーンでタレを魚にかけながら煮絡める。

- タレにとろみと照りが出て、ぶり全体が美しく照らされるようになったら完成。好みで白ごまや刻みねぎを添えると彩りも良くなる。

焼き加減の見極め

ぶりの焼き加減は仕上がりを大きく左右します。

中まで火が通っているかどうかは、身の中央部分が白く変わり、ふっくらとした弾力が感じられるかで確認します。

竹串などで中心を軽く刺して、透明な汁が出てくれば火が通っている証拠です。

焼きすぎると固くなるので、火から下ろすタイミングを見極めることが重要です。

失敗しないための保存法

そのまま保存する場合

ぶりの照り焼きを保存する際は、冷蔵庫での保存が基本ですが、より風味と食感を保つためにいくつかの工夫があります。

まず、粗熱をしっかり取ってから保存することが大切です。

熱いまま容器に入れると、水蒸気がこもって味がぼやけたり、早く傷んだりする可能性があります。

密閉容器に入れて保存することで、他の食品へのにおい移りも防げます。

タレごと一緒に保存することで、ぶりに再び味が染み込み、翌日以降に食べてもおいしさが持続します。

冷蔵保存の目安は2日以内ですが、風味を保ちたい場合はなるべく早めに食べきるのがおすすめです。

冷凍保存も可能で、その場合は1食分ずつ小分けにしてラップで包み、フリーザーバッグに入れて保存しましょう。

再加熱する方法

再加熱する際は、加熱しすぎてぶりが固くならないように注意が必要です。

電子レンジを使う場合は、必ずラップをふんわりかけ、500〜600Wの低めの出力で30秒〜1分ずつ様子を見ながら温めてください。

高温で一気に温めるとタレが焦げたり、身がパサつく原因になります。

もし時間に余裕がある場合は、フライパンに少量の水またはタレを加えて蓋をし、ごく弱火で蒸し焼きにする方法もあります。

この方法なら、タレが再び全体に絡み、ふっくらとした食感がよみがえります。

再加熱後に風味が落ちていると感じたら、仕上げに少量のしょうゆやみりんを追加して香りを立てると、再びおいしさが引き立ちます。

ブリの照り焼きとご飯の相性

おすすめの付け合わせ

ぶりの照り焼きは濃いめの味付けなので、さっぱりとした副菜やあっさりした汁物と非常に相性が良いです。

- ほうれん草のおひたし:ごまやかつお節を添えるとさらに風味アップ。

- 大根の味噌汁:煮込むことで大根の甘みが引き立ち、ぶりとの調和が取れます。

- 白菜の浅漬け:昆布やゆずを加えて風味を加えると、口直しにも最適です。

- きゅうりとわかめの酢の物:酸味が加わることで食欲が増し、味にメリハリが生まれます。

- ひじきの煮物:やさしい甘みと栄養がプラスされ、バランスの良い献立になります。

人気のサイドメニュー

ご飯に合うぶりの照り焼きには、彩りや食感を楽しめるサイドメニューを添えると食卓が華やかになります。

- 卵焼き:甘めやだし巻きなど好みで変えてもよく、冷めてもおいしい万能おかず。

- ポテトサラダ:クリーミーな味わいが照り焼きの濃い味をやわらげてくれます。

- 小松菜と油揚げの煮びたし:素材の旨味が引き立ち、優しい味わいで副菜に最適。

- きんぴらごぼう:シャキッとした食感と甘辛い味付けがぶりの照り焼きと好相性。

- ナスの揚げびたし:ジューシーで旨味のある副菜が、主菜と共に満足感を高めてくれます。

クックパッドで学ぶ人気レシピ

注目の殿堂レシピ

クックパッドでは、ぶりの照り焼きに関する多数のレシピが公開されており、初心者から上級者まで多くのユーザーに利用されています。

特に「殿堂入りレシピ」として紹介されているものは、つくれぽ(作った報告)数千件を超える人気ぶりで、その信頼性と再現性の高さが評価されています。

こうした殿堂レシピは、基本の調味料の分量や火加減のコツが丁寧に記載されているため、初めて作る人でも安心してチャレンジできます。

また、写真付きの手順や、実際の調理動画が添えられていることも多く、料理初心者でも迷うことなく作れる工夫が施されています。

レビューから見る成功の秘訣

ユーザーによるレビューは、調理の際の注意点やアレンジのヒントが豊富に詰まっています。

たとえば、「片栗粉を使ったら本当にふっくらした」「黄金比のタレが絶妙」「冷めても美味しいからお弁当にもぴったり」「生姜を少し加えると風味が良くなる」などの声が見られます。

レビューの中には、失敗談や改善ポイントを共有してくれているものもあり、それを参考にすれば、より確実においしく仕上げることができます。

人気レシピの多くは、何度も作られていることで改良が加えられ、完成度が高まっているのも大きな魅力です。

さらに、家庭によって味の濃さや食材の量を調整するアイデアも豊富に掲載されており、自分好みにカスタマイズできる点もクックパッドの利点と言えるでしょう。