「5メートルの高さ」と聞いて、どのようなイメージを持つでしょうか?

数字としては把握しやすくても、実際の感覚となるとピンとこない人も多いはずです。

この記事では、5メートルという高さや長さを、建物や日常生活の場面、スポーツやレジャーの中でどう位置づけられるのかを具体的に掘り下げていきます。

風の影響、体感距離、そして安全面の視点など、あらゆる角度から5メートルを検証。身近なモノとの比較や実際の体験を通じて、数値では捉えきれない「5メートル」のリアルな姿を理解する手助けとなる内容です。

5メートルの高さとは?具体的な実感を理解する

5メートルの実際の高さを視覚化してみる

5メートルという高さは、数字だけでは想像しづらいものです。

視覚的にはおよそ2階建ての建物に相当します。また、信号機の支柱や標準的なバスの全長と同じくらいとも言われています。

さらに、5メートルは通学路にあるような横断歩道橋の床面の高さにも近く、日常的な通行でもその高さを間接的に経験していることになります。

身近な空間にあるものを通じて具体的なイメージを形成すると、より鮮明にそのスケールを感じられます。

身近な物との比較:5メートルはどのくらい?

・成人男性約2人分を縦に並べた高さ

・バス1台分の長さ

・小学校のバスケットゴール(約3メートル)より高く、電柱の半分ほどの高さ

・一般的な木(若木)の高さ

・ショッピングモールの店内吹き抜けの上層階フロアレベル

このように多角的に捉えることで、より感覚的に5メートルのスケールを把握することができます。

5メートルの高さが影響する日常生活とは?

5メートルの高さは、洗濯物の干し場が風の影響を受ける高さであったり、子どもがボールを投げたときに届かない高さだったりと、さまざまな日常のシーンで関係してきます。

また、家の2階の窓から見下ろす景色がこの高さに該当し、見える範囲や感じる風の強さなども異なってきます。

外壁の修理や剪定作業の足場もこの高さに設置されることが多く、DIYや家のメンテナンスでも関わる場面が出てきます。

マンションや建物と比較すると?5メートルの位置付け

一般的にマンションの1階から2階の天井までがおよそ3〜3.5メートル程度。

したがって、5メートルは2階の窓やベランダあたりに相当します。

さらに建築基準法などで設定される階高や吹き抜け空間の寸法から見ても、5メートルは居住空間の1.5〜2フロア分とされることが多く、住宅設計や構造安全性の面でも意味のある高さです。

都市景観や街路樹の高さ規制などとも関連し、都市づくりのスケールの基準にもなり得る数値です。

5メートルの高さが風に与える影響

風速と5メートルの高さの関係性

5メートルの高さでは、地面近くより風が強くなる傾向があります。

これは、建物や樹木などの障害物の影響が少なくなるためです。

そのため、空気の流れが遮られず、よりスムーズに風が通過する環境が生まれます。

特に、都市部ではビルの間の風道効果により風速が増加する場所もあり、風の挙動がよりダイナミックになることがあります。

また、高さがあることで風の乱流成分も変化し、体感として「突風」や「吹き返し」がより顕著に感じられる場合もあります。

5メートルの位置ではどのくらいの風が感じられるか?

通常、風速は地上1.5〜2メートルの高さで計測されますが、5メートルになると同じ場所でも風速が1.2〜1.5倍程度になる場合があります。

さらに、風の方向や風速が一定ではない日には、この差がより大きくなり、体感温度や音の伝わり方にも影響を与えることがあります。

例えば、5メートルの高さでは、風によって落ち葉や砂埃が巻き上がりやすくなることもあり、視界の妨げや衛生面の問題として現れることがあります。

屋外活動への影響:キャンプや釣りの注意点

タープの設置やテント設営時、高さ5メートル付近では風の影響を強く受けるため、固定を強化する必要があります。

特に突風や急な風の変化に備えて、ロープやペグの使用は念入りに行い、場合によっては重りを追加する工夫も効果的です。

釣りでは、風の向きと強さによって投げる方向を調整する工夫が必要になります。

キャスティング時の風の影響により仕掛けが意図しない方向に流されることがあり、仕掛けの重さや竿の長さを状況に応じて調整する技術が求められます。

また、波の立ち方にも影響が出るため、釣り場の選定にも風の状態を考慮することが重要です。

さらに、バーベキューなどの火を扱う活動では、風の方向に注意を払うことで安全性を確保することができます。

5メートルの高さと関連するスポーツ・レジャー

5メートル高からのスカイダイビングとは?

通常のスカイダイビングは数千メートルから行われますが、5メートルの高さからのジャンプは「高飛び込み」などで見られます。

これは訓練された選手でも危険を伴う高さです。

水泳の競技における高飛び込みでは、5メートルは中級クラスの飛び込み台に分類されます。

初級者向けの3メートル台よりも難易度が上がり、空中姿勢のコントロールや着水角度の調整が求められます。

この高さでは身体への衝撃も大きく、着水の失敗はケガにつながることもあるため、体幹の強さと繊細な感覚が必要とされます。

自転車での5メートル走行:体感と安全性

直線距離で5メートルを自転車で進むと、時速15km程度でもわずか1.2秒程度で通過します。

ブレーキ操作や反応時間を考えると、非常に短い距離といえます。

また、自転車競技においてはスタートダッシュや加速の初速を測るための基準距離として、5メートルという短距離は技術訓練にも活用されます。

小さな子どもが自転車に乗る練習をする際も、5メートルという距離を目標として繰り返すことで、バランス感覚やペダルの回し方に慣れる練習がしやすくなります。

交通安全教育の現場でも、止まるまでにかかる距離の一例として5メートルが使われることがあります。

スポーツにおける5メートルの把握と対策

ラグビーやサッカーでは5メートルラインが重要な役割を持つことがあります。

距離感を正確に把握することが、プレーの質に直結します。

ラグビーでは、スクラムやラインアウトにおいて5メートルライン内への侵入はルール違反となり、反則を防ぐためにもこの距離感を正しく理解しておく必要があります。

サッカーでもゴールキック時に相手選手が5メートル以上離れる必要があるなど、ルール遵守のための空間把握が求められます。

さらに、バレーボールやバスケットボールでは、選手同士の間合いやフォーメーションの構築において、5メートル前後の距離を意識することが、攻守の連携やスペース活用に直結します。

数字で見る5メートル:何歩・何階・何メートル

5メートルの高さは幾つの階相当?

おおよそマンションの2階部分の高さに相当します。ビルや施設によっては1階部分が高い場合もありますが、一般的な構造では5メートルは2階の高さです。

また、商業施設や体育館の天井高などでも5メートル前後の高さが用いられており、天井の高い空間に立ったときの開放感と似た感覚を得ることができます。

屋外では、標準的な街路樹や街灯の高さも5〜6メートル程度のものが多く、都市空間における視覚的なスケール感のひとつでもあります。

「5メートルは何歩?」大人と子供の違い

大人の歩幅を70cmとすれば、5メートルは約7歩。子供の歩幅を50cmとすれば約10歩になります。

ただし、歩幅は個人差が大きいため、実際に歩いて体感することがより正確です。

運動会の練習やグラウンドでの準備体操において、特定の距離を把握する際にもこのような短距離感覚は役立ちます。

歩数計やスマートフォンの歩行計測アプリを活用すれば、デジタルな確認も可能です。

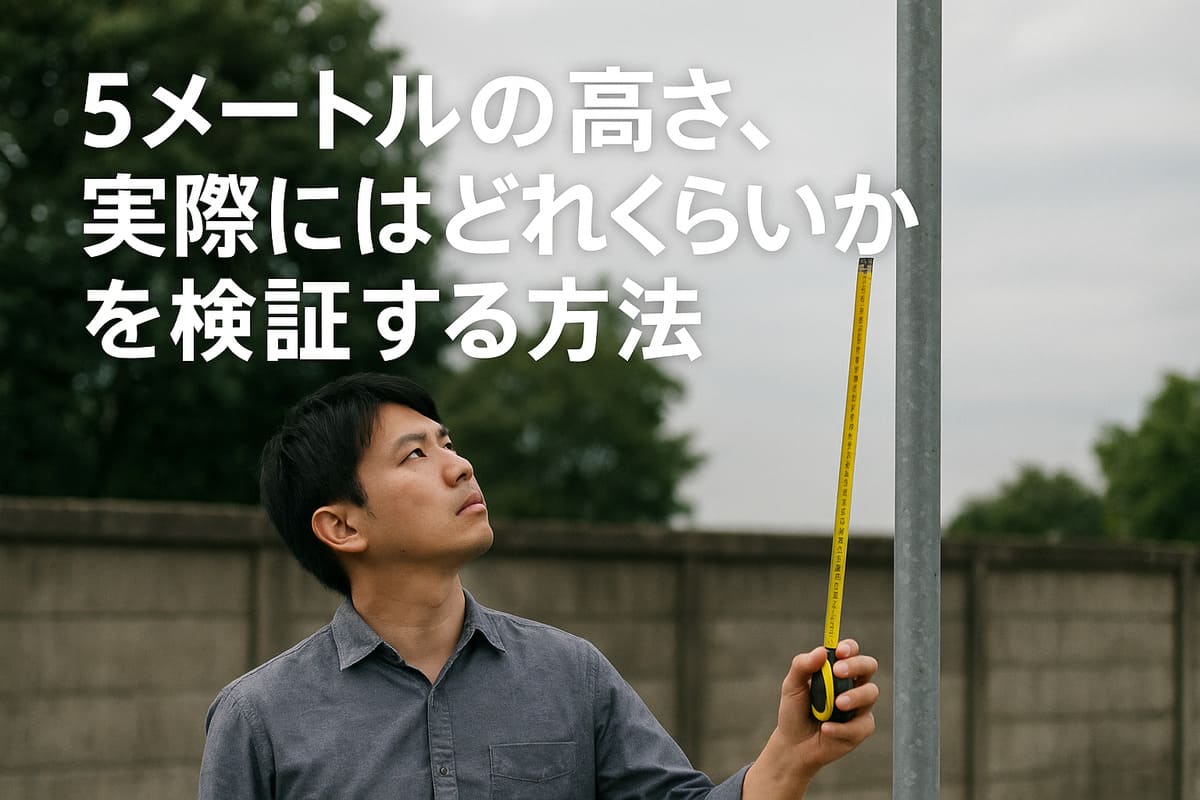

5メートルを体感するための方法

・メジャーやロープを使って5メートルを測ってみる ・公園や体育館などで歩数をカウントして距離を確認する

・2階のベランダや窓から地面を見る

・小学校の教室や廊下の長さを参考にしてみる(廊下幅や机の列数から換算)

・プールの5メートルラインなど、目印を利用して視覚的に認識する

こうした方法を通して、数字だけでは捉えにくい5メートルという距離や高さの感覚を、より具体的かつ体験的に掴むことができます。

結論:5メートルの理解を深める

高い位置の危険と安全対策の重要性

5メートルという高さは、落下すれば重大な怪我につながるリスクがあります。

特に作業用のはしごや足場などを使う場面では、安全帯やヘルメットといった保護具の着用が不可欠です。

建築現場では5メートル以上の作業には特別な安全講習が義務付けられることもあり、この高さが一つの安全基準の目安とされているのです。

また、遊園地や公園にある遊具でも、高さ5メートル前後の滑り台やアスレチック設備は子どもにとって大きな冒険でありながら、転落事故のリスクも伴います。

設置基準やクッション性の高い地面の整備など、設計段階から安全を考慮した取り組みが求められます。

日常生活における5メートルの具体例

・2階のベランダ

・バス1台分の長さ

・飛び込み競技の台 ・体育館のバスケットゴールの2倍弱の高さ

・一般的な街路樹の若木

これらはすべて5メートル前後で、身近な例として活用できます。

特に子どもや高齢者といった身体能力に差がある人にとって、この高さがどれほどのスケールかを理解しておくことは、安全な行動の判断材料にもなります。

日々の生活のなかで、目に見える具体例と結びつけることで、より実感をもって「5メートル」という感覚をとらえることができます。

数字を超えて:体験を通じた5メートルの意味

単なる数字ではなく、実際に歩いたり、見たり、風を感じたりすることで「5メートル」という距離や高さをよりリアルに体感できます。

たとえば、2階の窓から地面を見下ろしたときの高さを意識すること、あるいは5メートルのロープを広げてその長さを確認することなど、簡単な行動を通じて感覚が養われます。

さらに、運動会やアウトドアイベントなどで、一定距離を走る・飛ぶ・投げるといった経験をすることにより、自分自身の身体感覚として5メートルを把握する力が高まります。

こうした体験の積み重ねが、数値の意味を生きた知識として定着させる鍵となります。