日々の生活の中で、気づかないうちに増えていく紙の書類。大切な契約書や通知が山積みになって、いざという時に見つからない…そんな経験はありませんか?

この記事では、家庭内でスムーズに書類を整理・管理するための基本テクニックを、具体的なステップや便利なアイテムの紹介とともに解説します。誰でも今日から実践できる方法で、スッキリとした暮らしを目指しましょう。

家庭における書類整理の重要性

なぜ書類整理が必要なのか

家庭内には、契約書や保険証書、取扱説明書、公共料金の領収書、学校や職場からの通知、さらには医療関係の記録など、実に多種多様な書類が日々溜まっていきます。これらの書類をそのままにしておくと、どこに何があるか分からなくなってしまい、必要なときに見つからないという事態を招くだけでなく、情報漏洩や重要書類の紛失といったトラブルの原因にもなりかねません。

また、紙の書類があふれることで生活空間が圧迫され、家の中が雑然とした印象になってしまいます。こうしたリスクやストレスを未然に防ぐためにも、計画的で実用的な書類整理は家庭において欠かせない習慣といえるでしょう。

書類整理のメリット

書類を整理することで、必要な情報を探し回る時間が減り、必要な時にすぐ取り出せるようになります。これにより、重要な手続きや支払いの締め切りを逃す心配も少なくなり、日々の暮らしに安心感が生まれます。

また、分類や収納の工夫によって、無駄なスペースが削減され、クローゼットや棚がより有効に活用できるようになります。これによって家全体の見た目もスッキリとし、片付いた空間が広がることで、心にも余裕が生まれ、精神的なストレスや疲れを軽減する効果が期待できます。家族全員が書類の置き場所を把握できるようになることで、コミュニケーションも円滑になり、日常生活のちょっとした混乱を防ぐことにもつながります。

書類整理の基本的な考え方

“使う頻度”と”重要性”を軸に分類することは、書類整理の基本中の基本です。まず、日常的によく使う書類、たとえば学校の予定表や医療機関の診察券情報などは、すぐに取り出せるようリビングや玄関などのアクセスしやすい場所に保管するのが理想です。反対に、重要だけれどあまり頻繁に使用しない契約書や保険証券などは、保管場所を明確にしてフォルダーに分類し、必要なときにすぐ見つけられるようにします。そして、もう一つ大切なのは、一定期間が過ぎた書類の見直しです。

たとえば、公共料金の領収書は1年を過ぎたら不要になることが多いため、定期的に見直して処分やスキャンによるデータ化を検討しましょう。これにより、保管スペースを無駄にせず、常に整理された状態を維持できます。

書類整理の基本ステップ

書類の分類方法

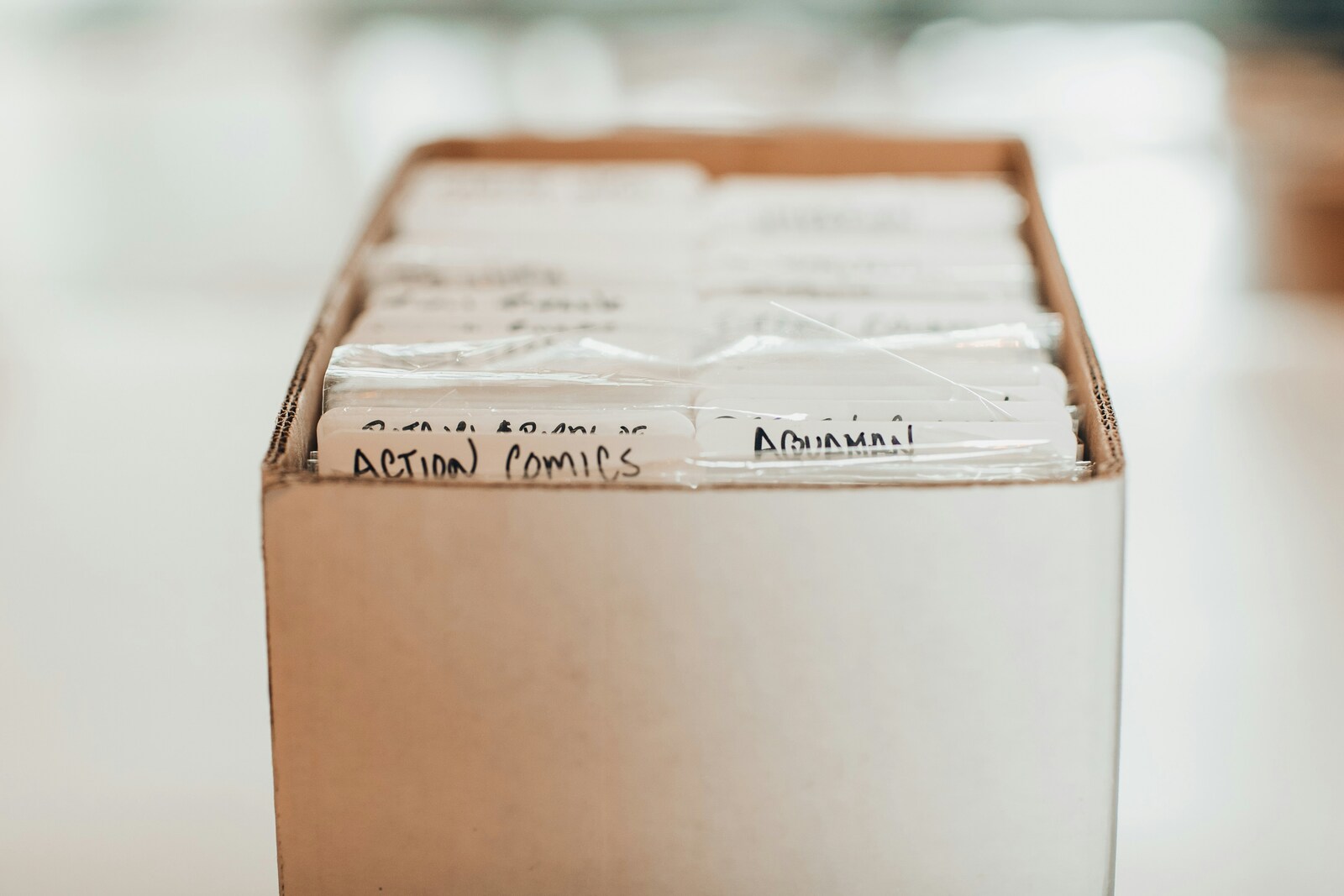

書類を「重要」「一時保管」「不要」の3つに分類することは、整理の第一歩です。「重要」な書類には、契約書や保険証券、権利関係に関わる書類など、長期的に保管する必要があるものが含まれます。これらは耐久性のあるファイルに入れ、防湿や防火性のある保管スペースに置くのが望ましいでしょう。「一時保管」の書類には、現在進行中の案件や近々使用予定の資料などがあり、すぐに取り出せる場所に置いておくと便利です。「不要」と判断された書類は、個人情報が含まれているかどうかを確認し、必要であればシュレッダーにかけて処分します。各分類ごとに異なる色のファイルやボックスを使うと視認性が高まり、ラベリングも一層効果を発揮します。ラベルには日付や内容、分類名を明記し、誰が見てもすぐに中身が分かるようにすると、家族全員が書類管理に関わりやすくなります。

整理に必要なアイテムの選び方

クリアファイル、バインダー、収納ボックスなど、用途に合ったアイテムを選ぶことが、効率的な書類整理の第一歩です。

たとえば、よく使う書類には中身が見える透明なクリアファイルを使用し、項目ごとに色分けすると視認性が高まります。バインダーは、ページ数が多い資料やカテゴリ別にまとめたい場合に便利で、インデックスを使えばさらに探しやすくなります。収納ボックスは、書類の量や保管場所に応じてサイズや形状を選びましょう。特にフタ付きや持ち手付きのタイプは移動も簡単でおすすめです。

また、防湿や防火を意識した素材選びも重要で、紙の劣化を防ぎながら安心して長期間保管できます。必要に応じて、防虫効果のあるシートや乾燥剤を一緒に使うと、保管環境がより良好になります。

書類整理のためのスペースの確保

棚や引き出しを使って専用のスペースを作ることは、書類整理の土台となる重要なステップです。このスペースは単に空いている場所を使うのではなく、家族全員が使いやすい場所、たとえばリビングの一角や玄関近くなど、日常の動線に組み込める場所を選ぶことがポイントです。

また、頻繁に使う書類と長期保管が必要な書類を分けて収納するために、引き出しごとにテーマや用途を設定するとさらに使いやすくなります。

たとえば、上段には学校関連、真ん中には保険や税金、下段には取扱説明書などのように分類しておくと便利です。ラベリングを徹底することで誰が見てもすぐに中身が分かり、探し物の時間を減らすことができます。

さらに、定期的にスペースを見直し、書類の入れ替えや不要物の処分をすることで、整理された状態を維持しやすくなります。

書類整理に役立つアイテム

おすすめの収納ボックス

フタ付き・仕切り付きの収納ボックスは、種類別に分けて書類を整理するのに非常に便利で、整然とした見た目を保つのにも役立ちます。書類の量が多くても、仕切りによって分類がしやすくなり、必要なときにすぐに取り出せるようになります。特に、透明または半透明の素材で中身が確認しやすいものや、ラベルを貼るスペースが設けられているデザインはさらに使い勝手が向上します。

また、縦型で省スペースのタイプは、棚や机の脇にすっきりと収まり、限られた空間でも効率的に使用できます。

さらに、ボックスを積み重ねることができるタイプであれば、収納力を高めながらもスペースを有効活用でき、見た目にも美しい収納環境を実現できます。用途や設置場所に応じてさまざまなサイズやカラーを選べば、機能性とインテリア性の両方を満たすことができるでしょう。

無印良品やコクヨの便利アイテム

無印良品のポリプロピレンファイルボックスは、シンプルで無駄のないデザインが魅力で、どんなインテリアにも馴染みやすく、サイズや形状のバリエーションも豊富です。積み重ねたり、縦横どちらでも使えたりと、空間を効率的に使いたい家庭にぴったりです。一方、コクヨの個別フォルダーは、色分けやラベル貼りがしやすく、書類の取り出しやすさにも優れており、学校関係、保険関係、医療関係などジャンルごとに分けて保管するのに最適です。

さらに、両ブランドともに品質が高く耐久性にも優れているため、長期間の使用にも安心感があります。これらのアイテムを活用することで、書類整理の効率が大きく向上し、見た目もすっきりとした空間を保つことができます。

おしゃれなファイルとホルダー

見た目も大切にしたいなら、インテリアに合ったデザインのファイルやホルダーを選びましょう。例えば、木目調やナチュラルカラーのアイテムを取り入れることで、リビングや書斎に置いても違和感がなく、空間の統一感を損なうことがありません。最近では、デザイン性の高いおしゃれなステーショナリーも多く、金属製の留め具や布張りのカバーなど、質感にこだわった商品も増えています。毎日使うものだからこそ、視界に入ったときに気分が上がるような、自分好みのデザインやカラーを選ぶことが、整理整頓のモチベーションを維持するコツです。お気に入りのアイテムを使うことで、日常の書類整理が少し楽しく感じられるようになるでしょう。

分類項目の決め方

必要な書類と不要な書類の見極め

保存期間が過ぎた公共料金の明細や、保証期間が終了した家電製品やサービスの関連書類などは、内容を再確認した上で不要と判断して処分します。公共料金の明細は、通常は支払後1年間程度保管しておけば十分とされており、それ以降はトラブルになる可能性も低いため、破棄しても問題ありません。保証期間が切れた取扱説明書やレシート、修理記録も同様に、現物や保証がもう使えないと確認できれば処分対象としましょう。処分の際には、個人情報や契約内容などが含まれていないかを確認し、必要に応じてシュレッダーで処理することで、情報漏洩を防止できます。

また、書類の種類によってはスキャンや写真で記録を残しておくと、後から内容を確認できて安心です。このようにして定期的に不要な書類を見直す習慣をつけることが、家庭内の整理整頓を長く維持するための鍵になります。

仕事・家庭別の分類基準

仕事用と家庭用でファイルを明確に分けることは、書類整理において非常に効果的です。仕事関連の書類には、契約書、業務メモ、経費精算関連、勤務記録などをまとめ、ラベルで分類することで業務効率も上がります。一方、家庭用の書類は、「保険」「教育」「医療」「税金」「住まい(不動産・光熱費など)」「家電・保証書」などのサブカテゴリーを設けて分類すると、必要な書類をすぐに見つけやすくなります。

さらに、それぞれのカテゴリ内でも年別や用途別にフォルダーを分けると、時間が経っても情報の整理がしやすくなります。家族が共通して使うスペースに保管することで、誰が見ても分かる分類体系が構築され、家族間の情報共有にも役立ちます。

効率的な保管場所の設定

使用頻度や家族の動線を考慮することは、書類の保管場所を選ぶ上でとても大切です。

たとえば、日常的によく使う書類であれば、リビングやダイニング、玄関など、家族が集まる場所や目に付きやすい位置に設置することで、自然と書類を出し入れしやすくなります。子どもの学校関連の書類はランドセル置き場の近くに、医療関係の書類は救急箱や保険証の収納場所と一緒に保管するなど、使用場面に合わせた場所選びが有効です。

また、高さや出し入れのしやすさも考慮し、座った状態でも手が届く場所や、棚の中でも最前列に配置するなど、細かい工夫を取り入れるとさらに利便性が増します。こうした工夫を通じて、書類管理がよりスムーズになり、家庭内での共有や取り扱いも容易になります。

書類の処分・データ化の方法

不要な書類の処理方法

個人情報のあるものはシュレッダーで細断し、名前や住所、口座番号などの機密情報が読み取れないように徹底的に処理することが重要です。特に、クレジットカードの明細書や保険関連の書類、医療記録などは、個人情報が多く含まれているため、確実に裁断されているかを確認する必要があります。シュレッダーを使用した後の紙片は、可燃ごみや資源ごみとして自治体のルールに従って分別・廃棄します。

また、量が多い場合は、業者による回収サービスや市区町村で開催される機密文書の回収イベントなどを利用するのも有効です。定期的な処分を行うことで、家庭内の情報管理がより安全でスマートになります。

電子データへの移行方法

スキャナーやスマートフォンのアプリを使って書類をデジタル化することで、かさばる紙の資料を削減し、より効率的でスマートな管理が可能になります。例えば、家庭用のコンパクトなドキュメントスキャナーを使えば、領収書や契約書、学校からのお知らせなどを簡単にPDF形式で保存できます。最近では、スマートフォンのカメラを使って書類をスキャンできるアプリも多く、OCR機能を備えたものなら文字検索も可能です。スキャンしたデータは、Google DriveやDropboxなどのクラウドストレージ、または外付けハードディスクやUSBメモリなどの外部ストレージに保存しておけば、災害時のバックアップにもなり安心です。カテゴリごとにフォルダ分けして管理すれば、必要なデータを素早く探し出せるようになります。

また、一定期間ごとにデータを整理・更新する習慣をつけることで、情報の鮮度も保たれ、管理が一層スムーズになります。

スキャンやシュレッダーの活用法

小型の家庭用スキャナーや自動送り機能のあるシュレッダーを使えば、作業効率が格段に向上します。家庭用スキャナーはコンパクトながらも高性能なものが多く、複数ページの書類を一括でスキャンできるADF(自動原稿送り装置)付きのモデルを選べば、大量の書類も短時間で処理できます。スマートフォンと連携できる機種もあり、スキャンしたデータをすぐにクラウドに保存することも可能です。一方、自動送り機能のあるシュレッダーは、数十枚単位の紙を一度に投入できるため、時間と手間を大幅に削減できます。セキュリティ面でも、クロスカットやマイクロカット方式を採用したモデルであれば、個人情報をしっかりと保護できます。これらの機器を導入することで、書類の整理から処分・データ化までを一連の流れとしてスムーズに進めることができ、家庭での情報管理がより効率的になります。

書類整理を習慣化するコツ

整理整頓を日常にする手法

郵便物や書類はその日のうちに分類・整理する癖をつけることで、散らかるのを防げます。この作業を毎日のルーティンの一部に取り入れることで、書類が溜まる前に適切な場所に片づけられ、整理整頓が維持しやすくなります。

たとえば、帰宅後すぐに郵便物を開封し、「確認が必要」「保管」「不要」に分け、それぞれの書類トレイやボックスに入れるだけでも効果的です。

また、すぐに分類できない場合のために「一時保管用トレイ」を設け、週末などにまとめて処理するという方法も有効です。こうした小さな習慣を積み重ねることで、書類が家のあちこちに散乱するのを防ぎ、常にスッキリとした環境を保つことができます。

定期的な見直しの重要性

月に1回、または季節ごとに見直し日を設定し、不要な書類を処分する習慣を持つと良いです。見直し日には、特定の時間を確保して、書類の山をひとつずつ確認しながら、保存が必要なものと不要なものを判断していきます。とくに生活の変化があるタイミング、例えば新年度や引っ越し、保険や契約の更新時期などには、一括で整理すると効率的です。カレンダーやスマートフォンのリマインダーに「書類整理の日」として予定を入れておけば、忘れずに習慣化しやすくなります。

また、見直しの際には、新しく増えた書類の分類もあわせて行うと、常に整理された状態を保ちやすく、家庭全体の情報の流れがスムーズになります。

家族との共有と役割分担

家族全員が整理のルールを共有し、役割を分担することで、日常的な書類の管理や更新が格段に楽になります。例えば、郵便物の仕分けはお父さん、学校関連の書類はお母さん、書類のスキャンやデータ保存は子どもが担当するなど、家庭の中で得意分野やライフスタイルに合わせた役割分担を行うことで、無理なく続けられる体制が整います。

さらに、家族会議や月1回の確認タイムを設け、ルールの見直しや改善点を話し合うことで、より一層の効率化が図れます。こうした取り組みを通じて、書類整理を家族全員で協力して行う文化が生まれ、管理が一部の人に偏ることなく、継続的に維持できる仕組みが築かれていきます。

書類整理の成功事例

具体的な整理整頓の事例

ある家庭では、キッチン横に書類専用棚を設置し、家事の合間に確認できる環境を整えました。この棚は3段構成になっており、上段には郵便物や学校からのお知らせ、中段にはレシートや保証書などの一時保管書類、下段には長期保存用のファイルが収納されています。

また、家事をしながらでもサッと目を通せるように、棚の手前にはペン立てやメモ帳も配置してあり、書類の追記や確認事項のメモがしやすく工夫されています。棚の側面には分類ラベルが貼られており、家族の誰もが簡単に書類の出し入れができるように配慮されているのもポイントです。こうしたちょっとした配慮の積み重ねが、日常の書類整理をスムーズに保つコツとなっています。

参考になる他家庭のアイデア

小学生の子どもと一緒に書類の分類を行い、教育の一環として取り入れたという例もあります。親子で一緒に「これは必要な書類?それとももういらない?」と問いかけながら選別を行うことで、子ども自身が物の価値や情報の大切さを学ぶ機会にもなります。

また、子どもに「自分専用の書類フォルダー」を持たせることで、学校からのお知らせやプリントを自分で分類・保管する習慣が身につき、整理整頓のスキルや責任感が自然と育まれます。

さらに、ラベルづくりや分類方法を一緒に考えるプロセスは、親子のコミュニケーションにもつながり、楽しみながら整理ができるのも大きなメリットです。

成功した整理法のまとめ

分類・保管・見直しの3ステップを徹底することが、整理成功のカギとなります。このプロセスを丁寧に実践することで、日常的に増えていく書類にも柔軟に対応でき、いつでもスッキリと整った環境を維持できます。まず、明確な分類を行うことで、どの書類をどこに保管すべきかの基準ができ、探す時間を大幅に削減できます。

次に、それぞれの分類に応じた適切な保管方法を選び、頻繁に使うものは取り出しやすい場所に、長期保存が必要なものは安全な場所に保存することで利便性と安心感が高まります。そして最後に、定期的な見直しを行うことで、不要になった書類を処分したり、新しい分類が必要な書類を追加するなど、整理の精度と柔軟性を保つことが可能になります。このサイクルを習慣化すれば、書類の散乱を防ぎ、家族全員がストレスなく情報を扱えるようになります。

書類整理に関するFAQ

よくある質問とその回答

Q: 書類が多すぎてどこから始めればよいかわかりません。

A: まずは「不要なものを捨てる」ことから始めましょう。すべてを一度に整理しようとすると気が遠くなってしまいますので、気軽に始めることがポイントです。

例えば、目につく場所にある郵便物の山や、テーブルの上の紙類など、身近な一箇所に絞って作業を始めるとスムーズです。その中から明らかに不要なもの(古いチラシ、終了済みの案内、期限切れの通知など)を取り除いたら、残ったものを「今使うもの」「保管するもの」「後で確認するもの」に分けてみましょう。

その後、それぞれに適した保管場所やフォルダーを用意し、ラベル付けをすることで、次回以降の整理もぐっと楽になります。小さなステップを踏みながら徐々に範囲を広げていくことが、書類整理を成功させるコツです。

整理ができない時の対策

一度にやろうとせず、エリアごと・カテゴリごとに分けて少しずつ進めましょう。たとえば、まずはリビングの引き出しやダイニングテーブルの上に溜まった紙類など、範囲を限定して整理を始めるのが効果的です。1カ所に集中することで達成感も得られやすく、モチベーションの維持にもつながります。

次に、ジャンルごとに分けて、たとえば「医療」「保険」「学校」「公共料金」など、具体的なカテゴリで仕分けていくことで、後の保管作業もスムーズになります。大きな山を一気に片づけるのではなく、1日15分だけでもよいので継続して取り組むことが、整理を成功に導くコツです。

効率的に探し物をするためのヒント

ラベリングやカラー分けを取り入れることで、目的の書類を素早く探せるようになります。具体的には、ジャンルごとに異なる色のファイルやインデックスを用いたり、ラベルには内容だけでなく日付や保管期限も明記することで、視覚的な整理効果が格段に高まります。

さらに、同じ色のラベルを棚や引き出しの外側にも貼っておけば、外観からでも中に何が入っているか一目で分かり、家族の誰が見てもすぐに書類を見つけられるようになります。このような工夫を取り入れることで、探し物の時間を減らし、整理整頓が維持されやすくなるだけでなく、作業の効率や家族間の情報共有も飛躍的に向上します。

時短につながる書類整理の工夫

効率的に作業を進める方法

作業時間をタイマーで区切り、短時間集中で進めることで、効率が上がります。

たとえば、15分〜30分のタイマーを設定して「今はこの引き出しだけ」「今日はこの書類だけ」と限定的に取り組むことで、集中力を保ちやすくなり、精神的な負担も軽減されます。このようなタイムブロッキングの手法は、特に忙しい家庭や仕事の合間に整理を進めたい方におすすめです。

また、作業終了後にタイマーが鳴ることで区切りが明確になり、次回の再開もしやすくなります。継続的に取り組むことで、書類整理を無理なく日常生活に組み込むことができ、長期的な維持につながります。

一時的な整理法とその維持

急な来客時などは一時保管用のボックスにまとめ、後で必ず見直すルールを設けましょう。この一時保管ボックスは、リビングや玄関近くなどアクセスしやすい場所に置いておくと便利です。ボックスには「未分類」や「後で確認」などのラベルを貼っておき、後ほど確認が必要な書類をすぐに見つけやすくしておくとよいでしょう。

また、ボックスの中がいっぱいになる前に定期的な確認日を設定し、溜まった書類を分類・整理する時間を設けることで、一時保管がそのまま放置されるのを防げます。忙しい日々の中でも柔軟に対応しつつ、秩序を保つ仕組みとして、この方法を活用しましょう。

業務における書類管理の重要性

在宅勤務の増加に伴い、業務関連の書類管理も家庭内で適切に行う必要が高まっています。自宅に仕事用の書類を持ち帰る機会が増えたことで、機密情報や顧客データなどを含む重要な資料を家庭で安全に保管・管理する体制が求められるようになりました。

たとえば、業務で使う契約書や報告書などは、家庭用の書類と混在しないように、専用のファイルや収納スペースを設けることが大切です。

また、保管場所には鍵付きのキャビネットや目につきにくい棚を使用するなど、第三者の目に触れにくくする配慮も必要です。さらに、紙の書類だけでなく、USBメモリや外付けハードディスクなどのデジタルデバイスにもセキュリティ対策を施すことが推奨されます。家族と空間を共有しているからこそ、個人情報や機密情報の取り扱いには細心の注意を払いましょう。