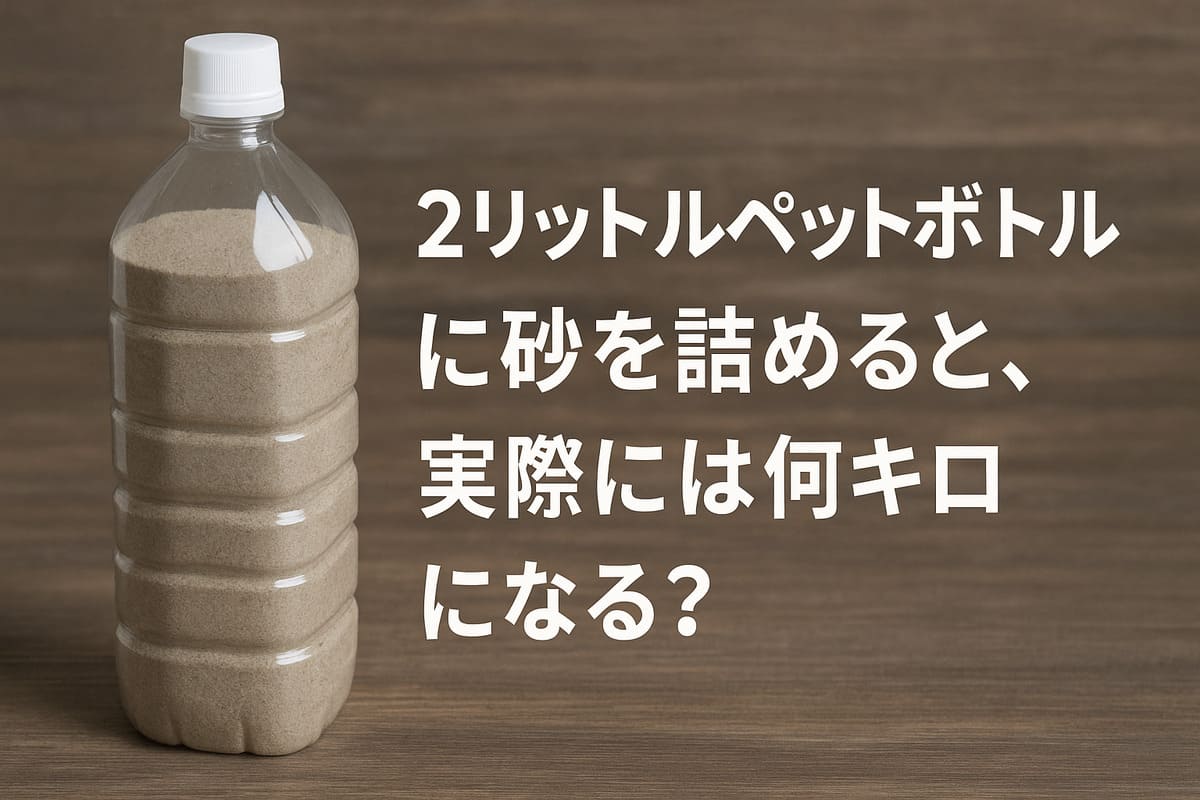

水やジュースを飲み終えたあとの2リットルペットボトル、実はただのゴミではなく、使い方次第で筋トレ器具や生活アイテムへと早変わりします。

本記事では、砂を詰めると実際にどれくらいの重さになるのかを詳しく解説し、500mlや1リットルサイズとの違いや、空の状態での活用法まで幅広く紹介。

さらに、筋トレでの実際の使い方や安全に扱うための工夫、日常やアウトドアで役立つ意外な活用アイデアも盛り込みました。

身近にあるペットボトルの“重さ”を知ることで、思いもよらない活用法やトレーニングの可能性が広がります。

ペットボトルに砂を詰めるとどれくらいの重さになるのか?

ペットボトルのサイズと比重について

一般的なペットボトルの容量は500ml、1リットル、2リットルなどがあり、飲料用としては炭酸飲料用の厚めのボトルや、ミネラルウォーター用の薄めのボトルなど構造も異なります。

砂や水を詰めることで重量が大きく変わり、比重の観点から考えると、水の比重は1.0で、砂の比重は約1.5〜1.7となります。

また湿った砂であればさらに重くなる可能性があり、条件によって重さは変動します。

砂の重さと比重の関係

砂の種類によって比重は異なり、河川砂、海砂、園芸用の川砂などで粒径や含水率が変わります。

乾いた砂の場合はおおよそ1.5倍の重さになると考えられます。

つまり、2リットルの水が2kgになるのに対し、砂を詰めた場合は約3kg前後になります。

湿度が高い場合にはさらに数百グラム重くなることもあります。

2リットルペットボトルの容量と重量計算

- 水の場合:2リットル=約2kg

- 砂の場合:2リットル×比重1.5〜1.7=約3kg〜3.4kg

- 湿った砂の場合:最大で3.6kg程度になる可能性あり

充填した場合の重量は何キロになるのか

実際に2リットルのペットボトルに砂を詰めると、平均で約3kg程度となります。

体感的には水入りよりもずっしり感じることが多く、筋トレや持ち運びの際には負担が増します。

複数本を同時に扱う場合は、重量が一気に増加するため注意が必要です。

500mlペットボトルとの比較

- 500ml水=約0.5kg

- 500ml砂=約0.75kg前後

- 湿った砂=0.8kgを超えることもある

筋トレにおけるペットボトルの活用法

ダンベル代わりにするメリット

手軽に入手でき、コストがかからないため初心者に最適です。

専用器具を購入する必要がなく、家庭内にあるもので始められるため継続しやすい点も大きな利点です。

また水や砂の量を調整すれば段階的に負荷を変えられるため、成長に合わせてトレーニング内容を発展させることができます。

筋肉への負荷と効果

水や砂を入れることで重量を調整できるため、軽負荷トレーニングに向いています。

二の腕や肩回り、胸の筋肉、さらには下半身のスクワット運動などにも応用可能です。

砂を入れることでより重くでき、上級者でも十分な負荷を得られます。

また不安定な形状で握ることになるため、握力や前腕の筋肉にも効果があります。

トレーニング方法と時間の目安

二の腕や肩回りのトレーニングに活用可能で、1回10〜15回を1セットとして、2〜3セット行うのが目安です。慣れてきたらセット数を増やす、または水を砂に替えて重量を上げるとより効果的です。時間としては1日15〜20分程度でも効果が期待でき、テレビを見ながらや休憩時間にも取り入れられます。さらに、体幹トレーニングに組み合わせることで全身運動として活用できます。

安全に扱うための注意点

フタが緩まないようにしっかり閉め、滑り止めを巻くなどの工夫が必要です。

特に砂や小石を入れた場合は重量が増し、落とすと破損や怪我の原因になるため注意しましょう。

ペットボトルの形状によっては持ちやすさに差が出るため、タオルを巻く、グリップを取り付けるなどの補強を行うと安心です。

また床を傷つけないためにマットを敷いて行うのもおすすめです。

2リットルペットボトルの充填方法

水を入れるよりも砂や小石を入れることで重量が増し、ダンベルの代用としてより実用的になります。

さらにセメントや鉄砂を混ぜると5kg以上にもなり、本格的なトレーニング器具に近づけることが可能です。

使用後は湿気を避けて保管することで長持ちさせることができます。

ペットボトルの中身がない場合の重さについて

空の2リットルペットボトルの重量

空の2リットルペットボトルはおよそ40〜50g程度です。

メーカーや形状によって若干の差があり、炭酸飲料用の厚めのボトルであればもう少し重くなることもあります。

リサイクルを考えた軽量ボトルの場合は40gを下回ることもあり、実際に手に取ってみるとほとんど重量を感じないのが特徴です。

中身がない時の活用法と代用

軽いのでトレーニング用としては不向きですが、容器や収納ケースとして活用できます。

例えば小物入れや簡易的なじょうろ代わりに使うことができ、旅行やアウトドアではシャンプーや洗剤などの液体を移し替える容器として便利です。

子供の工作素材や簡単な楽器(マラカス風)として利用されるケースもあります。

筋トレ効果の比較

水や砂を入れた場合と比べると、空の状態ではほとんど負荷になりません。

握力や肩周りのストレッチ程度には利用できますが、筋肉肥大や本格的な筋力アップには効果がありません。

そのため、運動初心者やリハビリ中の人が動作確認として扱う程度に留めるのが現実的です。

セメントや砂利との重量比較

セメントや砂利を入れるとさらに重くなり、強度のある負荷を得られます。

セメントを流し込んで固めると5kg前後の重さにもできますが、ボトルが割れやすくなり、落とした際のケガや床の破損リスクも高くなります。行う場合は、自己責任の範囲で、

・丈夫なボトルを使う

・しっかり乾燥させる

・マットの上で使用する

など、安全面に十分配慮してください。

砂利の場合は音や中身の動きが不安定さを生み、体幹や握力強化にも効果が期待できます。

ただし、破損や中身漏れのリスクがあるため補強が必要です。

Amazonでの販売価格と選び方

専用のダンベルよりも安価で、コストを抑えたい場合にはおすすめです。

Amazonなどでは空ボトルを活用したトレーニングアイテムや、砂や水を入れて重さを調整できる専用商品も販売されています。

購入する際には容量、耐久性、グリップ部分の滑りにくさなどを確認すると失敗が少なく、価格帯は1,000円以下から数千円程度まで幅広く存在します。

他のサイズのペットボトルと重さの違い

1リットルペットボトルの重量

- 水:1kg

- 砂:約1.5kg〜1.7kg

- 湿った砂:約1.8kg程度になることもあり、見た目以上にずっしり感じます。小ぶりですが負荷としては十分活用可能です。

500mlペットボトルの特性

- 水:0.5kg

- 砂:約0.75kg

- 湿った砂:約0.8kg〜0.9kg 500mlサイズは片手で容易に扱えるため、ウォーキングやジョギングの際に軽い負荷として持ち運ぶのに適しています。複数本を同時にリュックに入れると、無理なく全身運動に取り入れることができます。

2リットルと6本のペットボトルの重さ

- 2リットル砂入り=約3kg

- 6本で合計=約18kg この重量はダンベルやバーベルの代用として十分であり、床に並べて踏み台昇降の負荷として使うなど、さまざまな応用が可能です。複数本を組み合わせると重量調整も自由にでき、自宅トレーニングの幅が広がります。

容量の違いによる持ち運びやすさの比較

500mlは片手で扱いやすく、2リットルは両手でしっかり支える必要があります。

1リットルサイズはその中間で、女性や高齢者にも使いやすいバランス型です。

持ち運びやすさは容量だけでなく、ボトルの形状や材質にも左右され、炭酸用の厚めボトルは握りやすく耐久性が高い傾向があります。

実際の体験談と評価

多くの人が「手軽に始められる筋トレ器具」として活用しています。

特に在宅ワークの合間に軽い運動を取り入れる人や、ジムに通うのが難しい人にとって身近で実用的だという声が多く、数本を組み合わせて本格的なトレーニングを行っているケースも報告されています。

まとめ:2リットルペットボトルの可能性

使い方の幅広さとアイデア

砂や水を入れて重さを調整でき、筋トレだけでなく日常の工夫にも使えます。

例えばアウトドアでは重りとしてテント固定に利用したり、災害時には簡易的な土嚢の代用にもなるなど幅広い活用が可能です。

さらに家庭内ではドアストッパーや押さえとして使えるなど、創意工夫次第で用途が広がります。

筋トレにおける実用性のまとめ

初心者や家庭での軽いトレーニングに最適で、低コストかつ効果的です。

負荷を細かく調整できる点は特に利点で、筋肉を痛めにくく段階的に強化できます。また市販のダンベルに比べて音が静かで、集合住宅や夜間でも気兼ねなく利用できます。

さらに、ペットボトルを2本組み合わせてバーベル風に扱うなど工夫を加えることで、上半身から下半身まで多彩なトレーニングが可能です。

最適な選び方と今後の利用法

自分のトレーニング目的に合わせて水・砂・セメントを使い分けると良いでしょう。

軽めの有酸素運動やリハビリには水を、より本格的な筋力トレーニングには砂や小石を、さらに高負荷を求める場合はセメントを固めて重量を増すと効果的です。

今後は専用のグリップ付きボトルや、強化素材で作られたトレーニング用ペットボトルも登場しているため、自分の環境や目標に合ったスタイルを選ぶと、継続的なトレーニング習慣がより身につけやすくなるでしょう。