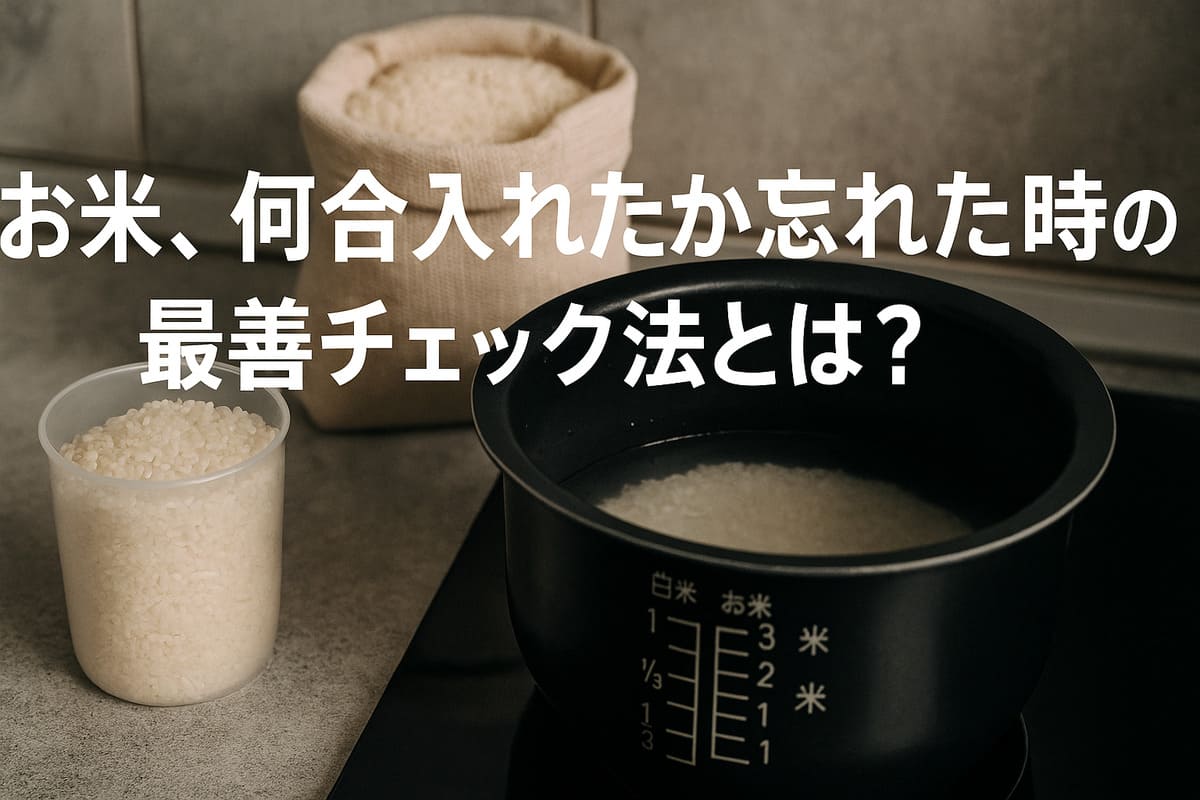

お米を研いだ後、「あれ、何合入れたっけ?」と手が止まった経験はありませんか?

本記事では、うっかりお米の量を忘れてしまった時でも、正しい水加減で美味しく炊くための方法を徹底解説します。

炊飯器の目盛りの読み方や、手を使った水加減チェック、さらには玄米・無洗米・炊き込みご飯など種類別の対応策まで幅広く紹介。

便利な道具やスマート家電の活用法、失敗しない保存術、再発防止のためのメモ術も掲載しており、一人暮らしからファミリーまで役立つ情報満載です。

炊き込みすぎても、水が足りなくても、もう慌てない。お米のプロに一歩近づける「忘れても美味しく炊ける」実践ガイドです。

お米を研いだ後、何合か忘れてしまった時の最善チェック法とは?

お米の水加減を正確に知るための基本知識

炊飯において水加減は極めて重要です。

1合あたり約180mlのお米には、およそ200ml〜220mlの水が適量です。

これは炊きあがりの食感に直結するため、軽視できません。

水の量が多すぎると粘り気のあるベチャついたご飯になり、少なすぎると硬さが残ってしまいます。

特に新米や古米では含水率が異なるため、同じ1合でも必要な水の量が変わる場合があります。

さらに、季節によっても吸水時間や水温の影響があるため、微調整が重要です。

何合かわからない時の炊飯器の使い方

炊飯器の内釜には「白米」「無洗米」などの種類別の目盛りが付いており、それぞれに1合、2合といった水位の目安が記されています。

お米を研いだ状態で内釜に移し、水を加える前にその米の高さがどの目盛り付近にあるのかを観察することで、大まかな合数を推定できます。

もし水をすでに加えてしまった場合でも、メモリとのズレ具合を確認すれば修正が可能な場合があります。

「メモリ」活用法:炊飯器の目盛りを使って判断する方法

炊飯器の内釜にある目盛りは、実は非常に精密に作られています。

米の量が何合か分からないときでも、水を入れていったときに、どの合数のラインと水面が一致するかを見ることで推測できます。

例えば、4合の目盛りにちょうど水が届いた場合は、おおよそ4合の米が入っていると判断できます。

炊飯器によっては0.5合刻みでの表示があるため、より細かい判断も可能です。

また、目盛りの数字はあくまで目安なので、普段使っている水加減との差異も頭に入れておくと安心です。

よくある間違いとその対処法

多くの人が陥りがちな失敗は、水を入れすぎることによってお粥のようになってしまうケースです。

こうした場合は、炊きあがった後にフタを開けてしばらく蒸気を飛ばす、あるいは電子レンジで少しずつ加熱して水分を飛ばすことで修正が可能です。

逆に、水が少なかった場合には、炊飯直後に少量の熱湯を加えてもう一度蒸らすことで、多少の修正が効くこともあります。

※炊き上がりの状態や炊飯器の機種によっては、完全には元に戻らないこともあります。「まずは少量の熱湯で試し、様子を見ながら少しずつ調整する」と失敗しにくくなります。

お米の目安の見極め方

手の甲と指を使った簡単な測り方

昔ながらの方法として、手の甲を使って水位を測る方法があります。

米の上に手を置き、指の関節の第一関節くらいまで水があれば約1合分に適した水加減と言われています。

この方法は、道具がないときでも手軽に確認できるため、キャンプや災害時の炊飯にも重宝します。

人によって指の長さは異なるため、自分なりの目安を把握しておくとより正確に活用できます。

慣れてくると、手のひらの感覚だけでも水加減を見極められるようになります。

3合か4合かわからなくなった時の目盛りの確認方法

3合と4合では水面の高さに明確な違いがあります。

炊飯器の目盛りを注意深く観察し、メモリと水面がどのラインにあるかで判断が可能です。

もし水面がちょうど3.5合のラインにある場合は、その中間の量であると判断し、水の量を調整します。

さらに、炊飯器によっては目盛りの数字に対して線の太さが異なるものもあり、それをヒントに細かく読み取ることもできます。

お米の量が少し多い場合には柔らかめの炊きあがりを想定し、水をやや少なめに調整するとバランスが取れます。

反対に水が少なめのときは、炊きあがりが固くなるので蒸らし時間を長めに取ることで補えます。

水の量の調整:お米の種類による違い

白米、玄米、無洗米など、お米の種類によって吸水率が異なります。

無洗米は表面のぬかが除去されているため、吸水にやや時間がかかり、水を多めに加える必要があります。

玄米はぬか層が残っていて硬いため、2倍以上の水と、8〜12時間ほどの長時間浸水が推奨されます。

分づき米(五分づきや七分づきなど)は白米と玄米の中間で、水加減も中間が目安になります。

また、古米(収穫から時間が経ったお米)は水をやや多めにしないとパサつきやすくなるため注意が必要です。

応用テクニック:少量炊きや多量炊きの注意点

1合以下や5合以上を炊く場合は、通常の水加減と異なり、炊きムラや水分過多・不足が起こりやすくなります。

少量炊きにはやや多めの水を入れて吸水時間も長めに取ると、ふっくらと炊き上がりやすくなります。

逆に多量炊きでは、蒸気が内釜全体に行き渡りにくくなるため、水を気持ち少なめにし、炊飯後の蒸らしを十分に取ることが大切です。

また、炊飯器の性能によっても得意な合数があるため、取扱説明書を参考にすると最適な水加減が見えてきます。

最近の炊飯器は自動で水分を調整してくれるモデルもあるため、炊飯器の機能も活用しましょう。

失敗しないお米の炊き方

玄米と無洗米の特性と炊き方の工夫

玄米は精米されていないため硬く、ぬか層が残っているため吸水に時間がかかります。

そのため、水を白米よりも多めにして、8時間以上の長時間浸水を行うことが大切です。

炊飯時は玄米モードや圧力炊飯機能を使うとよりふっくらと炊き上がります。

無洗米は表面のぬかが削り取られているため、洗う手間が省ける反面、水を吸収しにくい性質があります。

通常の白米よりもやや多めの水を使うことで、もちもちとした理想的な食感に仕上がります。

また、最近では無洗米専用の水加減目盛りが付いた炊飯器も増えており、それを活用するのもおすすめです。

吸水時間の重要性とその調整方法

お米を炊く前にしっかり吸水させることで、中心まで水分が行き渡り、ふっくらとした炊き上がりになります。

吸水が不十分だと、外側だけ柔らかくて内側に芯が残る状態になりがちです。

特に夏場は気温が高く、30分程度の吸水でも効果がありますが、冬場は水温が低いため、1時間以上の吸水が必要です。

また、冷水を使うとよりお米が引き締まり、甘みが増すとも言われています。急いでいるときは、ぬるま湯(約30℃)を使うことで吸水時間を短縮することも可能です。

加えて、吸水後にざるにあげて10分ほど水を切ることで、べちゃつきのない炊き上がりに仕上がります。

炊飯後のご飯の保存方法と活用法

炊き上がったご飯は、保温状態で長時間置いておくと風味が落ちるため、できるだけ早めに保存することが大切です。

ラップで1膳分ずつ小分けにし、粗熱が取れたらすぐに冷凍保存しましょう。平たくして冷凍することで解凍時のムラを防げます。

解凍は電子レンジでラップごと加熱するのが手軽です。

また、保存したご飯は、チャーハンやおにぎり、雑炊、お茶漬け、ライスグラタンなど、さまざまなレシピに活用可能です。

風味を落とさずに保存するポイントは、炊き立ての状態でしっかり密閉することと、なるべく空気に触れさせないことです。

応用レシピ:炊き込みご飯・おかゆ・リゾットの水加減

炊き込みご飯では、具材の水分を計算に入れて水を少なめにするのがコツです。

特に野菜やきのこ類、肉類などは調理中に水分が出るため、通常より10〜15%ほど水を減らすとベタつかず仕上がります。

調味料(醤油や酒、みりんなど)も水分として計算するのを忘れずに。

おかゆを作る場合は、米1に対して水5〜10倍が基本で、体調不良時や離乳食としても活用できます。

リゾットの場合は、炊くというより煮る感覚で、少しずつ水やスープを加えて米に吸わせていきます。

洋風の味付けにすることで、和食とは異なるお米の楽しみ方ができます。

便利な道具と補助ツールの活用法

計量カップ以外の道具のすすめ

計量カップが手元にない場合、マグカップやペットボトルのラインなどで代用可能です。

たとえば、よく使うマグカップの容量をあらかじめ把握しておけば、急な炊飯にも対応できます。

また、500mlのペットボトルに印を付けて「1合分」などの目安を記録しておくと、繰り返し使えて便利です。

その他にも、コーヒー計量スプーンやミニ計量ボウルなども代替ツールとして有効で、家庭にある道具を活用することで新たに購入する手間も省けます。

特にアウトドアや非常時には、こうした身近なアイテムを使える知識が役立ちます。

スマートキッチン家電の活用法

最近の炊飯器には、炊飯量を自動で検出し、最適な水量を調整するスマート機能付きもあります。

内蔵センサーが米の量を計測し、炊きあがりの食感を自動で調整してくれる機種もあり、初心者でも失敗しにくくなっています。

また、スマホアプリと連動して、炊飯のスケジュールを設定できる機能や、好みに合わせた食感をカスタマイズする機能などもあり、非常に便利です。

さらに、IoT家電として音声操作に対応しているモデルもあり、忙しい家庭や高齢者のサポートとしても期待されています。

調理時間の違いに注意するポイント

炊飯時間は合数やお米の種類によって変化します。

合数が多ければ吸水・炊飯時間が長くなり、玄米や古米はさらに時間を要するため、タイマーを使って適切に管理しましょう。

また、早炊きモードを使用する場合は、通常より水を少なめにするのがポイントです。

最近の機種では「早炊き」「炊き込み」「玄米」など、用途に応じたモードが多数搭載されており、それぞれに最適な時間と温度で炊き分けが可能です。

食べる時間に合わせて予約機能を活用すれば、無駄なく炊飯できるほか、時間管理の効率も上がります。

時短アイテム:炊飯専用ポットや電子レンジグッズ

急ぎのときには、電子レンジで炊ける専用ポットや、時短調理アイテムが役立ちます。

1合程度なら10分程度で炊飯可能な商品もあります。

これらのアイテムは、特に一人暮らしやお弁当づくりなどに便利で、洗い物が少なく済む点も魅力です。

また、保温機能のあるスープジャーや電気ケトルとの併用で、短時間で温かいご飯を準備できます。

最近では「炊飯マグ」や「レンジ用炊飯ボックス」なども登場しており、オフィスやキャンプなど、限られた設備でも手軽に炊飯できるのが特徴です。

まとめ:次回のお米の量を忘れないために

情報管理の工夫:メモを活用する方法

スマホのメモアプリや、冷蔵庫に貼るホワイトボードなどに「〇合炊いた」と記録しておくと、次回の混乱を防げます。

加えて、付箋やマスキングテープを炊飯器本体に貼って「前回:3合」などとメモしておくと、次に使うときにもすぐ確認できます。

家族で共有するなら、LINEグループや家族向けの共有カレンダーに記録しておくのも有効です。

さらに、炊き上がりの出来栄え(水分量、食感、吸水時間など)を簡単にメモしておくと、次回以降の再現性も高くなります。

冷凍保存での失敗を防ぐための知恵

炊きあがったご飯は冷ましてから冷凍することで、ベタつきや食感の悪化を防げます。

粗熱を取った後に、1膳ずつラップで包み、密閉できるフリーザーバッグに入れておくと冷凍庫内での乾燥を防げます。

保存時には日付を記入して、先に冷凍したものから使う「先入れ先出し」を実践すると管理しやすくなります。

また、平らにして保存すると解凍も早く均一です。解凍は電子レンジで「ご飯あたため」モードを使用すると、ふっくらした状態で食べられます。

重要なポイントの再確認と改善策

・水加減は炊飯器の目盛りを信頼する

・種類に応じた水の調整を行う(白米、玄米、無洗米など)

・合数に合わせた吸水時間の調整も忘れずに

・炊き上がりの状態を記録しておくと、次回の改善に繋がる

・メモと道具(カップやマーク付きペットボトルなど)を活用して、再発防止

・冷凍保存や保存方法も炊飯の一環と考える

ちょっとした工夫と記録の積み重ねで、炊飯の精度と満足度は格段にアップします。

毎日のごはんがもっとおいしく、無駄なく楽しめるようになるでしょう。