日常生活の中で何気なく使っている言葉の中には、実は地域差や感覚の違いによって微妙な使い分けが存在するものがあります。

「こべりつく」と「こびりつく」もそのひとつ。どちらも“何かがくっついて離れにくい”状態を表す言葉ですが、そのニュアンスや使われる場面、さらには地域性や語源には意外な違いがあります。

本記事では、これら2つの言葉について、意味・用法・語源・方言との関係から、日常生活での使われ方や心理的・健康的な影響まで、徹底的に掘り下げて解説します。

ふだん何気なく選んでいる言葉の背景を知ることで、より豊かで的確な表現力を身につけるヒントにしてみませんか?

はじめに

「こべりつく」と「こびりつく」の基本理解

日常の中で何気なく使われる「こべりつく」や「こびりつく」という言葉。どちらも「物がくっついて離れにくい状態」を表しますが、その違いを意識したことはありますか?

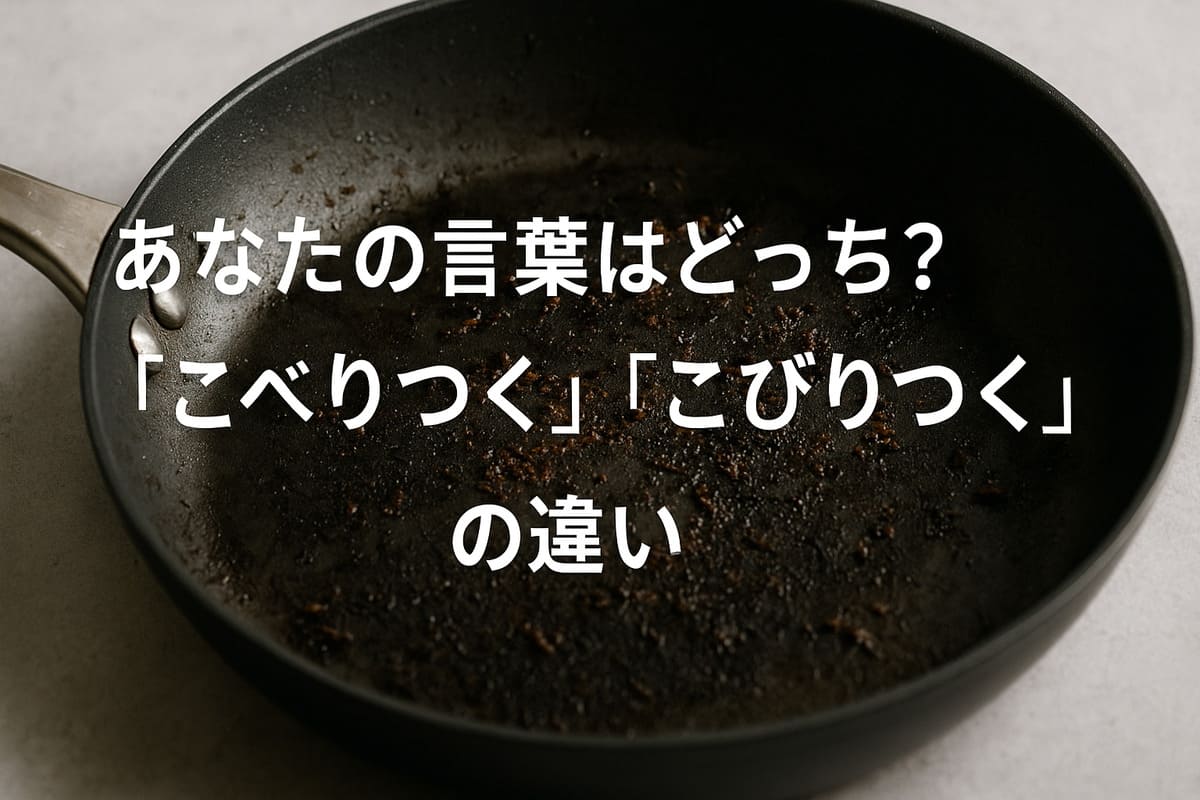

たとえば、料理をしていて鍋底に焦げがくっついたとき、「こべりついた」と表現する人もいれば、「こびりついた」と言う人もいます。

このような使い分けは単なる言い間違いではなく、話者の地域性や感覚によって生まれる文化的な違いである場合もあります。

これらの言葉が私たちの言語感覚にどのように影響を与えているのか、探ってみましょう。

この記事の目的と重要性

この記事では、似ているようで微妙に異なる「こべりつく」と「こびりつく」の意味や使われ方、語源や地域性などを徹底的に掘り下げ、正しい言葉の理解を深めていきます。

単なる言葉の違いにとどまらず、言葉が生まれる背景や使い分けの意図、さらにはそれが日常生活にどのような影響を与えているかを考えることで、日本語の豊かさや面白さに改めて気づくことができるでしょう。

さらに、言葉を選ぶ意識が高まることで、より効果的で丁寧なコミュニケーションが可能になることも本記事の狙いのひとつです。

「こべりつく」と「こびりつく」の意味

「こべりつく」の意味と使い方

「こべりつく」は、物がしっかりとくっついて離れにくくなる様子を表す言葉で、特に料理中の焦げや汚れが鍋にこべりつく、という場面で使われます。

接着の強さや粘着の度合いが強く、対象物に強い印象を残すようなニュアンスを持ちます。

また、感情や記憶にも転用して使うことがあり、「あの時の悔しさが胸にこべりついて離れない」といったように、印象や感覚が深く根付くことを示す場面でも用いられます。

「こびりつく」の意味と使い方

「こびりつく」も似た意味を持ちますが、やや柔らかく、対象が軽くくっついている印象があります。

例えば、「ほこりが棚にこびりついている」といったように、軽い付着やこすって取れるような印象がある使い方がされます。

また、こちらも比喩的に「悪習が生活にこびりついている」などのように使われ、否定的な意味合いで使われることが少なくありません。

言葉の選び方によって印象が大きく変わることがわかります。

両者の具体的な違いとは

「こべりつく」は、より強固な接着感を、「こびりつく」はやや弱い、または感覚的なニュアンスを含みます。

地域や話者の感覚によっても使い分けられることが多いです。

前者は力強さ、後者は柔らかさや婉曲的な響きを持ち、文脈によって適切な選択が求められます。

具体的には、「焦げが鍋にこべりついて取れない」と言えば強い困難を、「ちょっとした汚れが棚にこびりついている」と言えば軽微な問題を連想させます。

表現の微差は、聞き手の受ける印象に大きな影響を与えるのです。

類義語・反義語との比較

類義語には「へばりつく」「貼りつく」「粘りつく」などがあり、これらはそれぞれ微妙に異なるニュアンスを持っています。

「へばりつく」はやや不快感を含み、「貼りつく」は機械的な付着、「粘りつく」は粘性を強調します。

反義語には「はがれる」「取れる」「落ちる」などがあり、これらの語を対比的に使うことで、付着の強さや状況をより明確に描写できます。

たとえば「なかなか取れない焦げがこべりついている」と言えば、苦労のニュアンスが強調されます。

語源と標準語

「こべりつく」の語源

「こべりつく」という語は、「こべる」という動詞から派生した表現であると考えられます。

「こべる」は「くっつく」「こびりつく」の古語的・方言的な形で、特に近畿地方や四国地方を中心とした西日本の方言に見られます。

また、「こべりつく」は日常語の中で自然に派生したとされ、文献には明確な出典が少ないのも特徴です。

音韻的な変化を経て、接頭語「こ」や「こび」といった部分が地域的に異なる形で定着し、それぞれの地域で独自の言い回しとして根づいていきました。

「こびりつく」の語源

「こびりつく」は、「こびる」や「こびり(小さく、細かくくっつくこと)」といった古語・中世語彙から派生したとされる語です。

「こびる」自体には「密着する」や「擦りつける」という意味があり、そこから「こびりつく」は対象に軽く付着する様子や、繊細にくっついて取れにくくなる状態を表す言葉として発展しました。

この語は現代国語辞典にも広く見られ、新聞記事や文学作品など、公式文書にも登場する一般的な表現として認識されています。

方言と地域差

「こべりつく」は西日本の方言としての性格が強く、特に大阪・京都・兵庫・岡山などの関西圏でよく使われる一方、「こびりつく」は全国的に広く使われている標準語の一つです。

ただし、地方によっては両者が併用されることもあり、文脈や話者の年代によって自然な使い分けがされています。

また、東北地方や北海道ではほとんど「こべりつく」は見られず、「こびりつく」が主流となる傾向があります。

辞書や文献での扱い

「こびりつく」は国語辞典や学術文献にも広く掲載されており、正式な語彙としての地位を確立しています。

一方で「こべりつく」は標準語としては扱われず、方言の用例や話し言葉における記述の中で取り上げられることが多いです。

国立国語研究所の方言資料や民俗学的な調査文献などにおいては「こべりつく」の使用地域や使用頻度が記録されており、地域言語の多様性を示す好例とも言えるでしょう。

日常で使われるシーン

家庭での使い方

ご飯が炊飯器に「こべりつく」「こびりつく」、ソースが皿に「こびりつく」など、台所でよく使われます。

特に、焦げ付きや汚れがなかなか取れない場面で使われ、「洗ってもこべりついて取れない」といったフレーズが日常的に登場します。

また、調理後の調味料のこびりつきや、電子レンジの内側に付いた汚れなど、家庭内での掃除場面においても頻繁に使われる言葉です。

さらに、子どもが食べ残したソースやチョコレートがテーブルや洋服にこびりついているなど、子育て中の家庭では特に耳にする機会が多い表現となっています。

仕事での使い方

清掃業務や製造業の現場で「汚れがこべりついて取れない」といった表現が見られます。

工場のラインや厨房設備のメンテナンス、ビルメンテナンスなどでも、頑固な汚れや油分が機械や器具にこべりつく問題があり、業務報告や作業マニュアルでもこの言葉が使われることがあります。

また、事務職では、ステッカーの糊残りが机にこびりついて困る、といった軽い文脈でも登場します。

職種によっては、薬剤や道具を使ってこの「こべりつき」を除去する方法が重要なスキルとなる場合もあり、その意味でも実務上よく使われる語彙です。

地域による表現の違い

関西では「こべりつく」、関東では「こびりつく」が使われやすい傾向にあります。

関西圏の料理番組やレシピ本には「ご飯がこべりつく」といった表現が自然に登場しますが、関東の媒体では「こびりつく」が一般的です。

テレビ番組や方言特集でも、こうした違いがユーモアを交えて紹介されることがあり、両者の違いが地域性を象徴する語彙の一つとして取り上げられることもあります。

地域の言語文化がどのように日常語に影響するかを考えるうえで、非常に興味深い事例です。

子どもの言語習得と影響

子どもがどちらの表現を覚えるかは、親や周囲の影響を強く受けるため、家庭環境と言語教育に左右される傾向があります。

幼児期の言語習得では、家庭で耳にする表現がそのまま定着しやすいため、関西で育った子どもは「こべりつく」、関東では「こびりつく」を使う傾向が顕著に見られます。

保育園や幼稚園、学校での先生の言葉づかいも影響するため、教育現場でどちらの表現が使われているかによっても差が生まれます。

また、絵本やアニメなど、幼児向けコンテンツの中でもこれらの表現が登場することがあり、無意識のうちに使い分けを学んでいる場合もあります。

「こべりつく」と「こびりつく」の言い換え

類似表現の紹介

・くっつく

・へばりつく

・貼りつく

・粘りつく など

英語での言い換えについて

・stick (to)

・cling (to)

・adhere (to) などの表現が適しています。

日常生活における柔軟な使い方

状況に応じて、「焦げがフライパンにこべりついた」「ホコリが服にこびりつく」など、表現を使い分けることでより自然な会話が可能になります。

また、料理や掃除、子育てといったさまざまな生活シーンで、言葉の使い分けが実践されており、使用者の感覚によって使い分けられる場面も増えています。たとえば、「感情が心にこべりついて離れない」など比喩的な用法を含めれば、感情表現の一環としても役立ちます。

このように、言葉は単に意味を伝えるだけでなく、状況や気持ちを的確に描写するツールとしても機能します。

表現を選ぶ際のポイント

聞き手の年齢・地域・背景を考慮して使い分けることで、誤解を防ぎ、伝達の明瞭さが増します。

さらに、ビジネスの場や教育現場など、フォーマルな文脈では標準語である「こびりつく」を選ぶ方が無難である一方、親しみを込めた表現として「こべりつく」を使うことで、柔らかい印象を与える効果も期待できます。

文体や関係性に応じて表現を変えることで、より円滑なコミュニケーションが可能になります。

「こべりつく」や「こびりつく」が使われる場面

ご飯の例

ご飯が鍋の底に「こべりついて」しまった、などの表現は、日本の家庭料理においてよく見られるものです。

特に土鍋や炊飯器で炊いたご飯に見られ、取るのが難しい場合には「おこげ」として楽しまれることもあります。

また、おにぎりをラップで包んだ後、のりやご飯粒が手に「こびりつく」といった場面でも使われます。

台所での小さな出来事が、ことばを通じて豊かな描写に変わります。

汚れへの表現

壁に油汚れが「こびりついて」いる、という表現は、掃除の難しさを具体的に示す語感を持っています。

台所の換気扇やガスコンロ周辺など、長年の使用で蓄積された汚れが「こべりついて」しまうと、通常の洗剤では落としにくく、強力なクリーナーが必要になります。

また、衣類に付いた泥やインクなどが「こびりついて」しまい、洗濯でも落ちにくい場合にも使用されます。

このように、家庭内の清掃や衣類の手入れの場面でも、言葉が具体的な作業感を伝える役割を果たしています。

印象に残る響き

「こべりつく」や「こびりつく」は、その語感自体が印象的で、擬音語的な響きを持ち合わせています。

発音のリズムや音の重みが、物理的な粘着性や心理的な残留感を強調し、言葉としての存在感を際立たせています。

そのため、小説やエッセイなどの文章中で使われると、読者に対して視覚や触覚を喚起する効果があり、リアリティのある情景描写が可能になります。

感情や記憶への転用表現

「嫌な記憶が心にこべりつく」「忘れたい言葉がこびりついて離れない」といった使い方は、言葉の抽象的な力を示すものです。

物理的な「くっつく」から転じて、記憶や感情が脳裏や心にしつこく残っている様子を描写する際に用いられます。

さらに、「幸せな瞬間がいつまでもこびりついている」など、ポジティブな場面でも使用可能です。これにより、日常語としての実用性だけでなく、表現力の豊かさという点でも評価される語となっています。

健康への影響とニュアンス

こべりつくが示す健康的な側面

例えば「脂肪が体内にこべりつく」といった言い回しは、実際の医学的説明というよりも、生活習慣への注意喚起として使われる比喩的な表現です。

特に、内臓脂肪や皮下脂肪が一度蓄積されると、なかなか落としにくいという性質を、言葉の「こべりつく」という粘着性のある印象がうまく表現しています。

この言葉を使うことで、食生活や運動習慣を見直すきっかけになったり、視覚的にその危険性をイメージしやすくなるという利点もあります。

また、健康指導やダイエット関連の記事・広告でも、あえて印象的な表現として活用されることがあります。

こびりつくが示す注意点

「悪習が生活にこびりついている」など、心理的・生活習慣的な問題を示唆する場合もあります。

たとえば、過食・夜更かし・運動不足といった悪習は、長年続けてしまうと「こびりつく」ように生活から剥がれにくくなり、改善するには強い意志と計画性が求められます。

言葉としての「こびりつく」は、そのしつこさや根深さを象徴するため、心身の健康リスクを浮き彫りにする上で有効な比喩といえます。

また、メンタルヘルスの文脈では「不安が頭からこびりついて離れない」といった使い方も見られ、心の負担を直感的に表現する手段として活用されます。

生活と健康の関わり

言葉の選び方によって、健康に対する警戒心や意識づけを高める効果があります。

たとえば「脂肪が少しついた」よりも「脂肪がこべりついた」と言うことで、その深刻さが強調され、聞き手に強い印象を与えることができます。

こうした表現は、健康診断のフィードバックや保健指導などでも使われることがあり、受け手の行動変容を促すきっかけにもなり得ます。

また、家庭内での会話でも「最近、運動してないから脂肪がこびりついてきたかも」といった言い回しが、自然な形で健康意識を促進する手段となることもあります。

言葉が与える心理的影響

ネガティブな言葉が「こびりつく」ことでストレスとなり、健康に影響を及ぼすことも。

たとえば、「怒られた言葉がこびりついて忘れられない」といった場合、その心理的な残留感が長期的なストレスとなることがあります。

一方で、同じ表現でも「嬉しい言葉が胸にこびりついて離れない」といったポジティブな文脈で使えば、幸福感や安心感を引き出す効果もあります。

したがって、言葉のニュアンスや使い方次第で、心身の健康に与える影響は大きく異なります。感情に寄り添う言葉選びの重要性が、こうした例からも見て取れます。

まとめ

主なポイントの振り返り

「こべりつく」は、対象物に強く、しっかりとくっついた状態を示し、料理の焦げやこびりついた汚れなど、除去が困難なものに使われることが多い表現です。

一方で「こびりつく」は、やや軽度な付着や、心理的・感情的な印象が残る場面で多く使われます。

両者は意味合いこそ似ていますが、使用される文脈や話者の地域性によってニュアンスが異なります。

特に関西圏では「こべりつく」、関東圏では「こびりつく」が好まれる傾向があり、地域文化や方言的背景も含めて理解することが大切です。

今後の言葉の使い方について

言葉は単なる伝達手段ではなく、話し手の背景や感情を映し出す鏡でもあります。

自分の使う地域や相手との関係性、そして使われる場面に応じて、表現を柔軟に選び取る姿勢が求められます。

たとえば、ビジネスやフォーマルな場面では標準語に近い「こびりつく」を使うほうが適切である一方、親しみを込めた日常会話やローカルな場では「こべりつく」を選ぶことで、より自然で温かみのある表現が可能になります。

表現力を高めるためには、自らの語彙を拡張し、文脈に応じた適切な言い回しを身につける努力も欠かせません。

読者への伝えたいメッセージ

本記事を通して、「こべりつく」と「こびりつく」という一見些細な言葉の違いにも、大きな意味と背景が隠れていることを感じ取っていただけたなら幸いです。

普段使い慣れている言葉にこそ、私たちの思考や文化が色濃く表れるものです。

ぜひこれからも、自分の言葉に注意を向け、他者の言葉にも耳を傾けることで、より豊かで奥行きのあるコミュニケーションを楽しんでいただきたいと思います。

言葉のひとつひとつを大切にすることが、日々の人間関係をより良いものにしてくれるはずです。

今後の学習や調査への提案

「こべりつく」や「こびりつく」のような類似語をさらに研究することは、日本語の多様性や言語文化の広がりを深く知るうえで非常に有意義です。

方言辞典や民俗語彙集、さらには国語辞典の語釈の違いを比較することで、より正確で多角的な理解が可能になります。

また、同義語・対義語と併せて文章の中でどのように使われているかを観察することで、実際の運用感覚を養うことができます。

SNSや文学作品、広告コピーなど、日常生活の中にある「ことばの現場」を積極的に観察し、実用と感性の両面から日本語の奥深さを探求していくことをおすすめします。