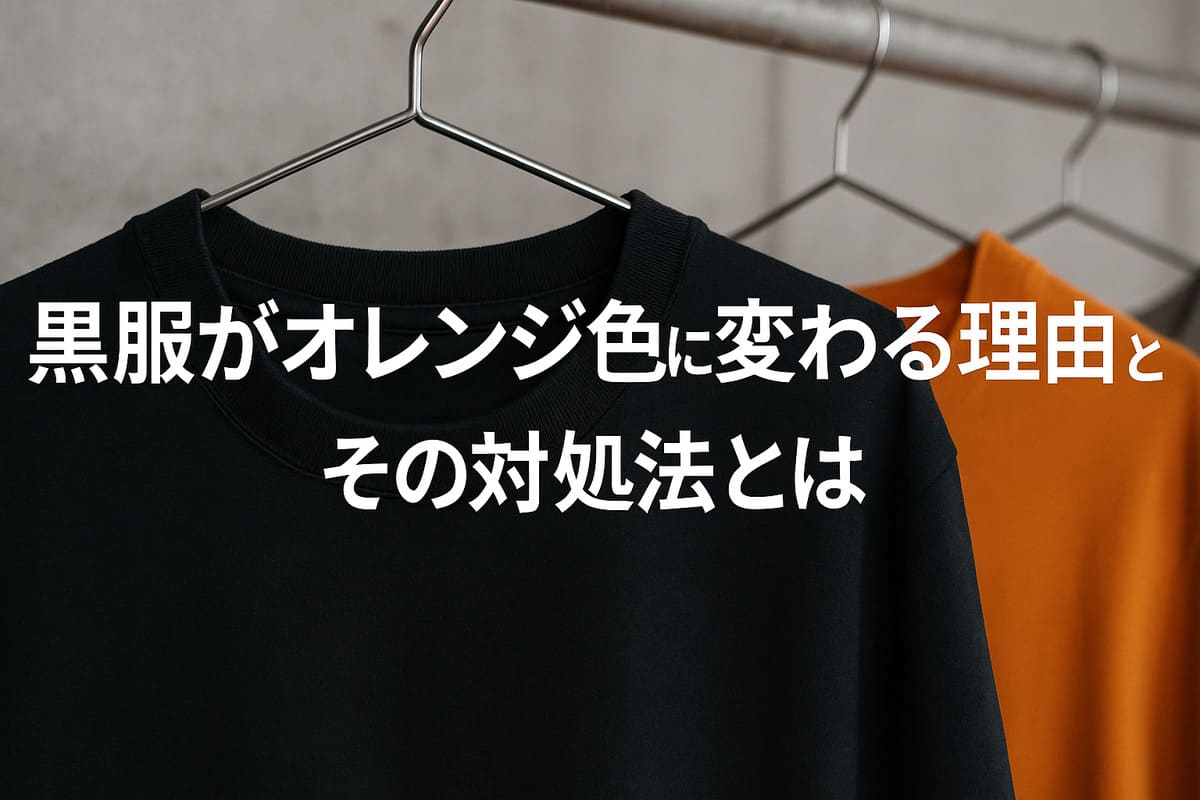

黒い服が時間とともにオレンジ色に変色してしまった経験はありませんか?

お気に入りの一着が、気づかぬうちに色あせたり、原因不明のシミが浮かび上がってしまうと、がっかりしてしまいますよね。

本記事では、黒服がなぜオレンジ色に変わってしまうのかという理由を科学的かつ実用的に解明し、その変色を防ぐための日常的な対策、またすでに変色してしまった服を元に戻す方法まで、段階を追って丁寧に紹介します。

さらに、黒い服を美しく長持ちさせるための洗濯方法、保管の工夫、便利な市販アイテムなど、実生活に役立つ情報を網羅。

黒を黒のまま保つための知識と工夫を、今日からあなたの衣類ケアに取り入れてみませんか?

黒い服のオレンジ色変色の理由

オレンジ色に変わる原因とは?

黒い服がオレンジ色に変色する主な原因は、色素の劣化や衣類に付着した成分の化学変化です。

汗や皮脂、洗剤の残留物、あるいは漂白剤の微量な残留が、紫外線や空気中の酸素と反応し、黒色の染料が分解されてオレンジ色に見えることがあります。

特に夏場や高温多湿の環境ではこの化学変化が促進され、短期間での変色が起こるケースもあります。

また、ドライクリーニングに出した際の薬剤残留が変色の一因となることも報告されています。

衣類が色落ちするメカニズム

色落ちは、洗濯時の摩擦や水温、洗剤の成分によって繊維から染料が離れていく現象です。

染料が繊維にしっかりと固定されていない場合、洗うたびに色が落ちやすくなります。

また、黒色は他の色よりも濃いため、色落ちが目立ちやすいのです。

特に洗濯回数が多い服や汗や雨などで濡れた状態が長く続いた場合、繊維の構造がゆるみ、色素が抜けやすくなることがあります。

衣類の表面処理やコーティングの有無も、染料の保持に大きく関わります。

使用する素材の影響と劣化の関係

綿やウールなどの天然素材は染料の定着が弱く、時間の経過と共に色が薄れやすい傾向があります。

一方、ポリエステルなどの合成繊維は耐久性が高いものの、熱や薬品に弱い場合があります。

素材ごとの特性を理解することが色持ち対策には重要です。さらに混紡素材(例:綿ポリ混)では、異なる繊維の染まり具合が均一でないことから、部分的に色落ちしやすい特徴があります。

高温でのアイロンがけや乾燥機の使用も、素材へのダメージを加速させる可能性があります。

黒染料の特性と化学的安定性

黒い染料は複数の色素の混合であることが多く、そのため個別の成分が光や酸素に対して不安定である場合、変色しやすくなります。

とくに安価な衣料に使用される染料は退色や変色が早く、品質の高い染料と比較して劣化が目立ちやすい傾向があります。

加えて、黒色は「青」「赤」「黄色」など複数の色を重ねて作られることが多く、ある色成分だけが先に抜けると、視覚的にオレンジや茶色に見える現象が生じます。

UVカット加工や染料安定剤の有無が、長期的な色保持に大きく影響するのです。

色落ち防止の方法と対策

効果的な洗濯方法と洗剤の選び方

黒い服専用の洗剤を使用することで、色素の流出を防ぐことができます。

これらの洗剤はpHが中性または弱酸性で、染料への影響を最小限に抑えるよう設計されています。

また、酵素成分を含まないタイプを選ぶと、繊維の色素分解が起きにくくなります。

洗濯ネットを使い、裏返して洗うことで摩擦を軽減し、色落ちのリスクを下げられます。

洗濯時の水温は30度以下が理想で、高温は染料の溶解を促進してしまうため注意が必要です。

すすぎ残しを防ぐために、洗剤量を守ることも重要です。

さらに、すすぎを1回追加することで残留成分を効果的に除去できます。

日常生活でできる色移り防止策

新しい服は単独で洗うことが原則です。

特に初回〜数回の洗濯では、多くの染料が繊維から浮き出る可能性があるため、他の衣類と一緒に洗わないようにしましょう。

汗をかいた後はすぐに着替えることで、染料と皮脂・塩分の化学反応を防げます。

また、雨や湿気によって衣類が湿った状態で長時間放置されると、色移りのリスクが高まるため、こまめな乾燥や換気が重要です。

収納時は、日光や蛍光灯の光が当たらない引き出しや布カバー付きのハンガーラックなどを活用すると効果的です。

乾燥剤や防湿剤も退色予防に役立ちます。

漂白剤や柔軟剤の正しい使い方

漂白剤は黒い服にとって大敵であり、通常は避けるべきですが、どうしても使用したい場合は酸素系漂白剤(液体タイプ)を少量使用し、衣類に直接触れないように注意してください。

塩素系漂白剤は黒色を著しく損なうため、使用厳禁です。柔軟剤は静電気防止や香りづけに便利ですが、使用量を超えると繊維の通気性が損なわれたり、化学反応により色合いが変わる恐れがあります。

衣類に直接触れないように希釈して使うのが理想です。

なお、柔軟剤を使う頻度を毎回ではなく週1回程度にすることで、色変化を抑えることができます。

漂白剤の注意点

・換気のよい場所で使用すること

・異なる種類の漂白剤や洗剤を混ぜないこと

・肌の弱い人は手袋推奨

洗濯前後の確認チェックリスト

- 新品かどうかを確認(色移りの可能性が高い)

- 洗濯表示の確認(素材に合った方法を選ぶ)

- 洗濯後はすぐに干す(色移り・カビ防止)

オレンジ色のシミを落とす方法

家庭でできるオレンジ色シミの修復法

重曹と水を混ぜたペーストをオレンジ色の部分に塗布し、数分置いてから水で洗い流すと、軽度な変色なら改善されることがあります。

この際、柔らかい歯ブラシなどを使って円を描くように優しくこすれば、より効果的に汚れを除去できます。

また、中性洗剤を使ってやさしく叩くように洗うのも効果的です。もし色が落ちにくい場合は、酢水を染み込ませた布で拭き取る方法も併用できます。

さらに、ぬるま湯で予洗いしておくと、洗剤が浸透しやすくなり、変色の除去がスムーズになります。

仕上げには、しっかりと乾燥させることで新たなシミの発生を防げます。

市販アイテムを活用した対処法

色素補修用スプレーや衣類専用染料など、市販の補修用品を使うことで見た目を改善できます。

特に「黒染めスプレー」は一時的に色を戻す手段として有効で、緊急時や目立つ場面への対処に便利です。

最近では洗濯耐性のある染料スティックや、部分補色用のマーカーも販売されており、使い勝手が向上しています。

これらは旅行時の持ち運びにも適しており、シミがついたその場で応急処置を施すことも可能です。選ぶ際は、服の素材に対応しているかを必ず確認しましょう。

マッキーやペンのインクによる色落ちとその解消法

誤ってマッキーやマーカーで黒い服を補修しようとした場合、インク成分が繊維と化学反応を起こし、変色を悪化させることがあります。

専用の除去液や消毒用アルコールで慎重に拭き取ることが推奨されます。

除去の際は、インク部分を裏側にしてタオルの上に置き、コットンにアルコールを染み込ませて、外側から内側へ叩くように汚れを吸い取ると効果的です。

水洗いが可能な素材であれば、アルコール除去後に中性洗剤で仕上げ洗いを行いましょう。

時間が経過している場合は、完全な除去が難しくなるため、早期対応が鍵となります。

部分補色・補修に便利な道具一覧

- 黒染めマーカー

- 補修用布パッチ

- 染色用小筆・綿棒

黒服の色あせを復活させる方法

家庭でできる染色の技術

市販の黒染め液を使って家庭で染め直すことが可能です。

バケツにぬるま湯を張り、規定量の染料を入れてから衣類を漬け込み、一定時間かけて染色します。染色の前には、衣類の汚れをしっかりと落とし、中性洗剤で洗って乾かしておくのがベストです。

染料の種類には「反応染料」「分散染料」「直接染料」などがあり、素材ごとに適したタイプを選ぶことが成功の鍵です。

染めた後は、しっかりとすすいで余分な染料を落としましょう。また、色落ち防止のために定着剤を使用するのもおすすめです。

染色後の衣類は必ず陰干しし、紫外線による色落ちを避けましょう。

染色の際は、ゴム手袋とエプロンを着用して安全にも配慮してください。

※変色が広範囲な場合や高価な衣類は、無理に自己流で試さずクリーニング店に相談するのがおすすめです。

クリーニング店での修復サービスの活用法

クリーニング店ではプロ用の染料を使った補色サービスがあり、家庭では難しい色の均一な復元が可能です。

とくに、スーツやコートなど生地の厚い衣類は家庭染めが困難なため、プロの手に任せるのが賢明です。

また、変色の程度や素材の種類に応じて、部分補色か全体染めかを判断してくれるため、ムラなく自然な仕上がりが期待できます。

多くの店舗では、事前に見積もりやカウンセリングを行ってくれるため、不安がある場合は相談してみましょう。

防水加工や抗菌加工などのオプションもあり、衣類の耐久性を高めながら復元が可能です。

オレンジ色から黒色へ戻すための具体的手段

衣類用の黒染めキットを使うほか、布用の塗料を用いて変色部分だけをピンポイントで塗る方法もあります。

黒染めキットには粉末タイプと液体タイプがあり、使いやすさや発色の好みに応じて選べます。

小さな範囲であれば、筆や綿棒を使って丁寧に色をのせていくと自然に仕上がります。

広範囲の場合は、スプレータイプや浸け込み式の染料が便利です。

布の種類により、染料や塗料の選択が変わるため、事前に確認してから使用することが重要です。

また、染色後には再び色が抜けないように、洗濯表示に従ったケアを続けることが大切です。

補色作業の前には必ずパッチテストを行い、色ムラやアレルギー反応を防ぎましょう。まずは内側など目立たない場所で試してから本番に使いましょう。

黒い服を長持ちさせるための工夫

日常的なお手入れと洗濯のポイント

着用後は風通しの良い場所で陰干しし、汗や汚れを溜めないようにしましょう。

皮脂やホコリが蓄積されると、繊維の変質や変色を招きやすいため、軽くブラッシングするのも効果的です。

洗濯の頻度は必要最低限に抑え、着用のたびに洗わず、通気性のある場所でリフレッシュするだけでも清潔さを保てます。

洗うたびに裏返すことで摩擦を軽減できますし、縫い目や飾り部分へのダメージも防げます。

できれば洗濯ネットを使用し、回転数を抑えた弱水流モードを選ぶとより生地への負担が少なくなります。

脱水も短時間で済ませると型崩れや繊維の引きつれを防止できます。

紫外線や直射日光の影響を軽減する方法

屋外に干す際は裏返して日陰干しを基本とし、直射日光を避けることが重要です。

特に午前10時〜午後2時の間は紫外線が最も強いため、その時間帯を避けるようにしましょう。

窓辺の室内干しでも紫外線は入り込むため、UVカットカーテンや遮光シートの活用も検討できます。

また、紫外線カット効果のあるカバーを使用するのも有効で、市販の洗濯用カバーは防塵・防雨にも役立ちます。

衣類に含まれる染料は光に弱いため、繰り返しの光曝露が退色を加速させる要因になります。

干す時間を短くし、仕上げ乾燥は部屋干しや扇風機による送風乾燥に切り替えることで、色あせリスクを減らせます。

防虫剤の効果と活用方法

防虫剤は衣類を虫食いから守るだけでなく、防湿効果でカビの発生も防ぎます。

使用する際は衣類に直接触れないように配置し、密閉性の高い収納ケースと併用するとより効果的です。

香料入りと無香料タイプがあるため、衣類に香り移りしたくない場合は無香料を選ぶと良いでしょう。

防虫剤は空気より重いため、衣類の上部に配置するよりも下部に置いた方が効果的とされています。

定期的に種類を変えることで、虫が慣れてしまうリスクを防ぐことができます。

さらに、除湿剤や活性炭シートと併用すれば湿気・臭い対策も兼ねられ、保管環境をより良好に維持できます。

シーズンオフ時の保管方法

- 完全に乾いた状態で収納し、湿気の残留を防ぐ

- 通気性のある衣類カバーを使用し、ホコリ・光を遮断

- 湿度管理に除湿剤を活用し、カビや劣化を予防

- 不織布や綿の収納袋に入れて通気性を保つ

- 防虫剤と一緒に保管し、直接接触しないよう薄紙を挟む

- クローゼットの換気を月1回行い、湿気のこもりを防止

まとめと今後の対策

色落ちの理解と実践的な対策の振り返り

黒い服の色落ちは避けられない現象ですが、日々の取り扱いやメンテナンスを意識することで進行を最小限にとどめることが可能です。

洗濯時の温度管理や洗剤の種類の選定、保管方法の工夫など、基本的な対策を徹底するだけでも、色褪せのスピードは大きく変わってきます。

また、衣類の使用頻度や季節によってケアの方法を調整することで、より効果的に黒い色を保つことができるでしょう。

実際に日常的に意識しているかどうかが、色落ちの差となって現れるのです。

黒い服を美しく保つための最後のアドバイス

黒い服を長く美しく着続けるためには、日々の小さな心がけが重要です。

できるだけ摩擦や熱を避け、洗濯や乾燥時の刺激を最小限に抑えることで、色落ちを抑制できます。

特にアイロンがけの際は、あて布を使用し、低温設定で丁寧に扱うと良いでしょう。

また、収納時も光や湿気を避け、空気の通りを確保することで、生地そのものの劣化を防ぎます。

さらに、服ごとの洗濯表示を確認し、素材や染料に合った取り扱いを心がけることで、服本来の美しさを長く維持できます。

定期的なケアは、衣類に対する愛着や感謝の気持ちを育てることにもつながります。

さらに知っておきたい関連情報とリソース

黒い服の手入れに関する知識をさらに深めるためには、信頼性の高い情報源を活用することが効果的です。

たとえば、メーカーごとのお手入れガイドには、そのブランド特有の染料や素材に関する情報が記載されていることがあります。

また、衣類補修用品の使用レビューや比較サイトを参考にすることで、自分に合った補修グッズを見つけやすくなります。

素材別の取り扱いマニュアルや洗濯表示の解説書なども、実践的な知識を得るうえで非常に役立ちます。

加えて、プロのクリーニング店が発信している情報や、衣類の修復に関する動画なども活用しながら、継続的に知識をアップデートしていく姿勢が重要です。